視頻加載中... 摘要:以新聞傳播學為主要研究視角,運用新聞框架理論和內容分析法,以上海《解放日報》、《新民晚報》、《青年報》這三家報紙在2010年世博會期間的志愿者報道作為主要研究對象,通過定量和定性研究分析,考察媒介呈現的世博志愿者形象,并進一步審視媒體所塑造和構建的當代青年群體形象。

關鍵詞:世博志愿者;志愿者報道;形象塑造;內容分析

社會是由各個群體組成的,青年群體是其中的一個重要組成部分,當代青年作為中國未來的中堅力量,其媒介形象關系到國家的形象和民族的未來。在當代青年媒介形象的塑造過程中,媒體報道一方面是展現青年形象的平臺,一方面也是社會公眾認識青年形象的主要渠道,媒介構成了當代青年群體形象的公眾話語空間,并扮演著不可替代的作用。

在2010年世博會中,遍布上海全市的世博服務站點總規模不少于1200個,服務站點志愿者人數不少于10萬名。上海世博會志愿者,是一個特殊的、龐大的當代青年群體,也是當代青年形象的最好表現者。

本文通過研究上海世博會期間三家主流媒體對世博志愿者的報道,將報道數量、新聞題材、報道視角及刊登版面等方面進行具體的統計比較,考察媒體報道的時間集中度、媒體報道取向、報道內容和視角等,探討媒體在志愿者報道中所塑造的當代青年形象。

一、研究架構與研究方法

(一)樣本抽樣與分析單位

考慮到資料的易得性以及統一性,把研究對象限定在平面媒體——報紙的范圍內。研究選取了上海地區具有代表性的三家主流平面媒體:上海地區機關報的代表《解放日報》,隸屬解放報業集團,作為上海最具權威的主流大報,他的報道無疑能體現國家意識形態、最能反映黨、政府和人民對志愿者的評判;面向廣大市民的綜合性都市報《新民晚報》,隸屬文匯新民聯合報業集團。

著眼于“飛入尋常百姓家”,力求可親性、可近性、可信性、可讀性,從市民的角度出發,體現世博志愿者氣息;以青年報道為主的《青年報》,隸屬青年報社,考慮到共青團在此次志愿者招募選拔、培訓組織的主導地位,同時世博志愿者中年輕人占最大比例,青年報對其表現很有針對性和發言權。這三份報紙可以互相補充,盡量使得資料更加全面。

本研究將三份報紙所有與世博志愿者相關的報道列入研究范圍內,資料時間跨度為整個世博會時間,即2010年5月1日至2010年10月31日,采取普查的抽樣方法,希望全面覆蓋,保證內容的完整性。將《新民晚報》、《解放日報》以及《青年報》每一則新聞報道為一個基本的歸類單位,“報道篇幅”可以確定對報道議題的重視程度,因此將此也作為分析單元測量;“報道主題”是解讀新聞框架的關鍵;除此之外,通過對文章句子的分析,以了解記者是在陳述事實還是在做判斷,持有的“態度和立場”如何,借以判斷媒體塑造的大學生形象以及如何塑造大學生形象。

(二)信度檢驗

考慮到內容分析的需要,本研究采取普查的方法,樣本利用率達到100%。

(三)統計方法

為反映其基本趨勢與內在結構,在量化資料的過程中,參照SPSS統計分析中交叉分析的思路和原理,本研究對資料處理采用了數字分配及交叉分析。

二、研究結果

(一)對于樣本基本數據的描述

《解放日報》中關于志愿者的新聞報道共38則,其中新聞圖片占4則。其報道數量并不大,每月最多17篇最少為0篇。《新民晚報》中新聞報道共162則,其中新聞圖片占7則,幾乎達到每日一篇。《青年報》為志愿者報道提供了專刊《心志愿》,每周發行,為志愿者提供報道以及輔助資訊。

報道量以每則新聞報道的字數計算,在《解放日報》《新民晚報》這兩份報紙的報道量中,最大的一則報道為1620字,平均每則報道量為400字,相比較看來,除去《青年報》外,《新民晚報》的次數高于《解放日報》,而《解放日報》每篇相關新聞的報道量大于《新民晚報》。

(二)報道的基本框架分析

1.報道時間

三份報紙由于性質不同,其志愿者報道所占的比例和時間分配也大不相同,在此進行分別研究。《青年報》中的志愿者報道主要集中在《心志愿》周刊中,每周一次集中性報道;《新民晚報》中通過“世博每日之星”呈現對于志愿者的關注,平均每日一篇報道。因而兩份報紙的志愿者報道分配比較平均。相比之下,《解放日報》在報道時間上有顯著特性。報道最集中的月份為10月,即世博接近尾聲時,報道量達到17篇,其次是5、6月,即世博開始時,報道量各為7篇。其他月份報道并不多,合計5篇。

2.版面位置

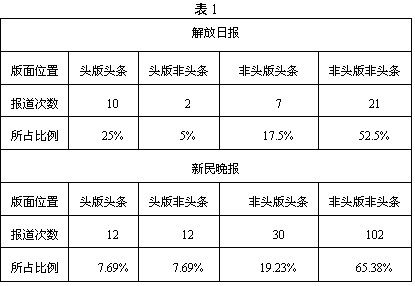

除《青年報》外的兩份報紙對于志愿者的報道,主要在非頭版非頭條中。其中,《解放日報》將其放在頭版的比例高于《新民晚報》。在非頭版頭條的報道比例兩者大致持平。如表1所示。

《解放日報》報道字數平均580字/篇,其中占版面40%以上的報道占報道總量的7.5%,《新民晚報》平均500字/篇,占版面40%以上的報道占報道總量的15.4%。

3.報道傾向

在志愿者報道的過程中,媒體的報道傾向非常一致,皆為正面報道。在大多報道中不涉及到評論性文字。

4.報道體裁

志愿者的報道以通訊為主,高達90%,其中,《解放日報》所有關于志愿者的報道皆為通訊報道。

(三)報道的內容分析

1.志愿者形象塑造

對志愿者的形象塑造主要通過典型事例和典型人物的報道來體現。“風雨無阻”、“工作量巨大”、“忙碌緊張的生活”、“超大客流”、“喉嚨都啞了”這些詞匯頻繁出現,描述志愿工作的難度,而“加班到深夜甚至通宵”、“推遲婚期”、“決戰決勝”、“提高服務能力”、“有序疏導”、“一次次拒絕同學提出的換崗建議”等詞匯更是將志愿者對艱難困苦的積極回饋展露無遺,同時“滿面笑容”、“充實”、“難說再見”、“感激”、“成長”、“延續”更體現志愿者的無私奉獻、感恩之心,在字里行間刻畫出當代青年積極向上、關愛社會的態度。

2.志愿者精神的擴散

在志愿者的報道中,對青年關注的同時,將這種志愿者精神輻射到全社會,這在報道過程中有明顯的體現。《“洋白菜”也是世博美景》[1]、《非洲“小白菜”讓小朋友破涕為笑》[2]等報道,將世博志愿者的國際化注入其中;《園區萬事通的“大白菜”媽媽》[3]、《裝了心臟起搏器每天在中國館服務,七旬高齡志愿者樂此不疲——24年前,他就是棵“白菜”了》[4]將志愿精神尤其是老年人志愿精神推及到社會人群中。

(四)基于內容分析的總結

對于青年一代,尤其是80、90后,“小皇帝小公主”、“嬌生慣養的一代”、“自私自利的一代”、“捧在手里怕弄疼含在嘴里怕化掉的一代”等等,這些稱謂一直如影隨形的伴隨著他們的成長。社會心理學認為,“我們對他人形成一定的印象之后,就會對他人產生相應的期望,而此期望又引導我們采取相應的行為以證實此期望,這一現象就是自我實現的預言(self-fulfilling prophecy)。”[5]

從上述稱謂可見大家對青年一代的刻板印象過分放大了他們的缺點和不足,從而導致社會對青年一代的認識片面化,而從社會心理學角度,這終將影響當代青年的自我認知。這樣甚至會導致一些青年自暴自棄,讓他們也從自身觀念中認為自己如同被貼上的反面標簽一般毫無價值。想要扭轉此類印象,一方面需要當代青年依靠自己實際行動和努力來證明自身的價值存在,另一方面也需要依靠社會的理解與包容,以及大眾輿論的正確引導。

“上海世博會是讓‘志愿者文化’在上海生根發芽,乃至蔚然成風的絕佳契機”,基于對以上三份報紙的內容分析,新聞報道中對于世博志愿者的報道所體現的當代青年的媒介形象以正面形象為主,整體是積極向上的。青年志愿者的形象可被歸為三個方面,如表2所示:

三家主流媒體對于志愿者報道中一改以往對青年一代的負面評價,刻畫出當代青年積極向上的精神風貌,樂觀進取的品質以及自強自信的心態;同時也著力凸顯出志愿者的大局意識以及無私奉獻的品質;世博會這個大舞臺不僅讓上海整體文化有進一步提升空間,也展現了人與人之間的互幫互助、相互關愛。

參考文獻:

[1] “洋白菜”也是世博美景[N].新民晚報,2010-06-02.

[2] 非洲“小白菜”讓小朋友破涕為笑[N].新民晚報,2010-05-22.

[3] 園區萬事通的“大白菜”媽媽[N].新民晚報,2010-06-05.

[4] 裝了心臟起搏器每天在中國館服務,七旬高齡志愿者樂此不疲—24年前,他就是棵“白菜”了[N].解放日報,2010-10-08.

[5] 趙風.聚焦80后(插畫版)[M].武漢:湖北教育出版社,2008.

(作者簡介:嚴瑤,女,上海大學影視學院新聞傳播專業碩士研究生,主要從事新聞史論研究;王珊,女,上海大學影視學院新聞學專業,主要從事新聞實踐研究。) |