論華萊塢大片的“走出去”

視頻加載中...

三、《金陵十三釵》——中國大片的本土經驗 用高概念電影的模式來衡量《金陵十三釵》,可以發現該片從一開始便是國際化和大片化的,即所謂的“大制作”。首先是創作團隊的豪華和國際化。導演張藝謀,這也是他在奧運會成為“國家意象”之后的首部大制作。電影的出品人是新畫面影業公司董事長張偉平,與張藝謀合作多年,被稱作“黃金搭檔”。原著小說作者嚴歌苓,是在世界文壇擁有知名度的華人作家。男主角是奧斯卡影帝克里斯蒂安?貝爾,他在好萊塢擁有人氣和口碑。而影片的制作團隊包括英國、日本等國際化隊伍。 大片電影的“大制作”與“大投入”是相輔相成的,按照電影出品方的說法,影片投資超6億元,這其中包含1.2億元男主角貝爾的片酬。負責影片特效的威廉姆斯團隊,“反應彈全是由美國進口的,打比方說,光一桶爆破用的油就8000元”。“教堂里神父房間里的家具全是從上海古董店買的,他的手表、打火機是從日本古董店買來的。”“主演佟大為說,包括影片開頭彌漫全城的大霧,也是‘美國制造’。這次從美國運過來的原料是一種可食用油,經過高溫霧化,可以在5分鐘之內造成籠罩城鎮的大霧。”在拍攝中“不計成本”的投入,就充分體現了張藝謀開啟中國新大片時代的意圖。正如創作者們所說,“這個錢花得值得”[5]。 《金陵十三釵》的目標觀眾顯然并不僅僅是華語地區,起用好萊塢當紅演員的舉動,說明了影片“大市場”的定位。張藝謀曾經表示,“希望這部大制作能讓西方觀眾了解中國的這段歷史以及中國的文化”[6]。這極富“意識形態”風格的表述,當然無法掩飾影片想要借此在全球贏得票房和聲譽的目標。張偉平寄望國內收獲10億元的票房,但僅憑借這10億元的國內票房,去除營銷等成本,恐怕并不能讓投資方賺錢。因此,更大的市場顯然在海外。《金陵十三釵》報名多個國際知名電影節,主要目的其實并非在獲獎。畢竟,在“東方迷思”的熱潮已經從中國轉移的大前提下,一部按照好萊塢手段制作的中國大片,并無法得到掌握話語權的評委的青睞,但在頒獎禮上的拋頭露面,卻絕對有助于提升影片在國際范圍內的知名度。在宣傳季,《金陵十三釵》亮相了戛納國際電影節、柏林電影節、金球獎頒獎典禮三大國際知名的電影盛會。 在“大營銷”的市場理念中,高概念電影極其依靠于此得到市場的認可。《金陵十三釵》的部分營銷模式如下:

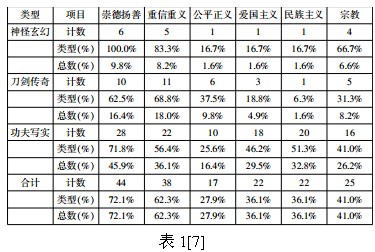

由表1可見,《金陵十三釵》的營銷方式多種多樣,包括話題制造、預告片推廣、相關產品發布、與電視和網絡媒體聯合制造傳播效應。《金陵十三釵》在公布之前一直神秘,用“饑餓營銷”的方式調動觀眾的觀影欲望。但同時,《金陵十三釵》也一直在避免因過度饑餓導致觀眾觀影熱情降低,于是不斷的營銷刺激手段就產生了,如表1所示,《金陵十三釵》采用的是間斷而又連續的營銷方式,保證了影片“有策略地制造話題,滿足四處搜尋相關信息的媒體和受眾的‘欲望’,推動影片的不斷宣傳”[7]。因為本文重點并非在分析《金陵十三釵》的營銷策略上,在此不再贅 述。 既然《金陵十三釵》是一部如此有抱負和商業觀念的中國式高概念電影,那么對其之后處境的分析,就顯得更加有意義。在對其票房營收和口碑的數據收集中,我們就可以看到高概念電影在中國本土化的過程是否合乎規范。 《金陵十三釵》在國內票房過6億元,按電影6億元的投資來算,僅能收回成本。而在北美市場,其最終票房只有31萬美元,很為凄慘。同時,其在國內和美國,口碑都不算好。這樣的現象恐怕并不是新畫面和張藝謀本人所樂于看到的,究竟這其中出了什么問題? 高概念大片作為“好萊塢經典敘事”的某種強化和延續,它帶給觀眾的是較為固定的觀影經驗和期待。在好萊塢每年為數不多的幾部高概念電影中,觀眾對“奇觀化”式大片的推崇不言而喻,這也就直接導致好萊塢高概念作品一直在科幻、動作類型中尋找題材,并且樂此不疲地拍攝續集。如果拿《金陵十三釵》與之對比,會發現差距是多方面的。 其中最為重要的一點在于,《金陵十三釵》對歷史嚴肅感的忽視和對“性的敘事”的濫用。高概念強調故事簡單,意義簡潔。但是《金陵十三釵》試圖在英雄主義敘事中縫合進民族敘事、情色敘事,這與朱大可教授批判的“情色愛國主義”內涵是一致的。《紐約時報》在評價《金陵十三釵》時說道,“對整個南京大屠殺采取了一種疏遠的,甚至是輕描淡寫的手法”,“南京大屠殺的歷史真實被輕率地淡化了”[8]。這首先是對歷史的一種戲劇化誤讀,反觀被拿來與《金陵十三釵》對比的《辛德勒名單》,則是在一種嚴肅的歷史感和沉重感之上建構起了影片的故事,因此,《金陵十三釵》“將西方觀眾認可的嚴肅莊重應具有悲劇風格的戰爭片和商業娛樂片結合到一起,在他們看來就是‘一個惡搞、一個低級噱頭(hokum)’”[8]。 《金陵十三釵》在國際市場上的失敗給中國大片提出一個嚴峻的問題,究竟該用什么樣的姿態和創作模式去獲得世界電影界的關注,是應該像《金陵十三釵》般將本土化融入國際化制作中去,還是更進一步以一種普世的宏觀姿態去觀照世界影迷的口味,走上一條“后經典好萊塢”式的高概念之路?這也是本文接下來要論述的。 |