視頻加載中...

【摘要】高概念電影作為好萊塢大片的操作范式,曾經(jīng)在國內(nèi)引起注意但未起波瀾。除了電影制度和市場不成熟的原因之外,國產(chǎn)電影人對于電影文化傳播的誤區(qū)也致使華語大片遲遲不能走出國門并獲得全球性的影響力。面對華語電影業(yè)急需成長起來的整體實力需求以及構(gòu)建華萊塢電影產(chǎn)業(yè)力量的目標,本文試圖借鑒高概念電影的操作流程,為后大片時代的華萊塢電影創(chuàng)作提供操作經(jīng)驗,并借助于文化研究中“Hybridization”這個詞語,為中國大片提供走出去的內(nèi)涵式文化建議。

【關(guān)鍵詞】華語大片;走出去;文化雜糅

不久前,電影《1942》正式被提名代表中國大陸參加奧斯卡最佳外語片的評選。而翻看歷史上被提名的影片,則多呈現(xiàn)出這樣一個特點:大導演、大制作,缺乏多樣性。提名參評奧斯卡這樣一個官方行為,亦可以被解讀成意識形態(tài)對于華語電影走出去概念的一個實際性操作,即在官方看來,什么樣的中國電影有資格代表中國站上國際舞臺。然而,官方色彩與國際市場之間的對話卻并不成功,國產(chǎn)大片在國外市場的節(jié)節(jié)敗退,不僅僅票房、口碑不盡如人意,20世紀90年代的獎項輝煌也不復(fù)存在。與此相對,官方對中國電影走出去的需求極為強烈,而中國電影市場本身對于建立華萊塢的需求也迫在眉睫,現(xiàn)實卻是當我們使勁吶喊要讓中國電影走出去的時候,中國電影似乎卻戴上了沉重的鎖鏈而無法邁開腳步。是電影質(zhì)量不盡如人意?是文化鴻溝始終難以跨越?是中國大片在他國水土不服?本文試圖借鑒好萊塢高概念電影的形式特征和Hybridization這個文化概念,去探究國產(chǎn)電影究竟該如何更好地走出去,打造華萊塢電影的新形象。

一、高概念電影——好萊塢大片的經(jīng)驗范式

首先,有必要對華萊塢做一個相應(yīng)的概念闡釋。華萊塢是對應(yīng)好萊塢、寶萊塢提出的文化概念,后者都基于一個龐大的電影制作基地,形成產(chǎn)業(yè)化的優(yōu)勢,盡管好萊塢無法代表美國電影的全部,寶萊塢也無法承擔所有的印度電影,但二者都在文化的全球化過程中,成為本土電影的代名詞,進而演化成文化軟實力的象征。那么,對于理想中的華萊塢而言,其不僅僅要擁有一個能夠提供從制片到拍攝的技術(shù)設(shè)備服務(wù)基地,更加重要的是,應(yīng)該在文化傳播的過程中,形成自己獨特而又全球化的文化軟實力,這才是華萊塢電影的真正內(nèi)核所在。

在全球化的浪潮中,美國文化亦是借著好萊塢這個龐然大物走向了世界,并且占領(lǐng)了全球多數(shù)地區(qū)的電影市場。在不斷追求高額收益的過程中,好萊塢的電影制片人越來越傾向于制作出更加適合全球觀眾喜好的電影,他們的影片,尤其是那些大制作的影片,往往將市場定位在全球范圍內(nèi),以求最大限度地收回投資和獲得回報。于是,這就內(nèi)在地要求好萊塢產(chǎn)生一種更為快捷以及“簡單構(gòu)建”的敘事方式和生產(chǎn)模式去制作電影。20世紀70年代,以史蒂文?斯皮爾伯格的《大白鯊》為代表的大制作電影,被視作是以大投資、大制作為代表的高概念電影模式的最初之作。一般來說,對高概念電影的核心定義有四條:“大投入,大制作,大營銷,大市場”[1]。在高概念電影的含義范圍之內(nèi),電影更被看作是一種從項目建立到尋找投資、拍攝、后期、制作、發(fā)行的“商業(yè)項目,而不僅僅是一部電影制作”[1]。很明顯,這四個主要概念都與資金有關(guān),“其核心是用營銷決定制作”[1],這也正是高概念電影與中國大片最不相同的一點。在《高概念電影》這本書的作者賈斯汀?懷特卡萊看來,高概念“這種電影制作類型是受經(jīng)濟和制度力量影響的”,“是‘后經(jīng)典’電影的一個主要發(fā)展進程——而且很可能是最關(guān)鍵的發(fā)展進程”[2]3。

從電影本身的內(nèi)容來說,就是此類電影的劇情都可以用一句話概括出來,在線性的故事中,影片敘事具有非常明確的邏輯。這就要求電影故事的敘述者,在講故事的時候,以一個核心劇情為主體,故事簡單,情節(jié)連貫,讓觀眾不為劇情苦惱。制片人皮特?蓋波認為:“高概念可以被理解為一種敘事,這種敘事非常簡單直接,易于傳達,也易于理解。”[2]168這種好萊塢式的故事講述方式,一方面訓練了觀眾的觀影經(jīng)驗,讓他們更加習慣于這種區(qū)別于作者電影的電影;另一方面,觀影經(jīng)驗的增加,高概念電影的視覺奇觀則反過來又導致觀眾對高概念電影的水準要求。這就導致了高概念電影不斷地在制作規(guī)模上下功夫,成本越來越高,投資越來越大,相應(yīng)的也就要求更加可靠和成規(guī)模的回收手段,這是“以冪次方級數(shù)上升的制作成本投入和需求市場的不可預(yù)測性造就的產(chǎn)物。正是這種不可預(yù)測性造就了近年來激增與暴跌的循環(huán)怪圈、拍攝續(xù)集的狂熱、協(xié)同效益,以及現(xiàn)代電影制作的方方面面”[2]167。也正因為此,好萊塢每年的高概念電影制作數(shù)量不多,但正是在這少數(shù)的高概念作品之上,好萊塢企圖收獲豐厚的商業(yè)回報。

因此,要制作成功一部合格的高概念影片,制作方不僅需要在電影的內(nèi)容上嚴格制作,更需要與電影的市場策略和制片內(nèi)容結(jié)合起來,以便于高概念制作在市場上的推廣與發(fā)行。高概念電影的特征是市場特征,它是與市場緊密相連的營銷動作。無論是對大明星、大導演還是大制作的追求,唯一的目的都是獲得可觀的商業(yè)回報。因此,電影產(chǎn)品在高概念的體系中,是一個“項目的核心載體”,它承載的是一次高投資商業(yè)運作的基礎(chǔ)要素。在這個體系當中,高概念電影本身不能對自身的敘事規(guī)則有所跨越,它必須簡單、清晰、主流。以電影《阿凡達》為例。這是一部典型的高概念電影制作,由著名導演詹姆斯·卡梅隆執(zhí)導,好萊塢人氣明星山姆?沃辛頓主演。影片用好萊塢最先進的3D進行拍攝,視覺效果驚人。但是,這部電影的故事卻非常簡單,用斯皮爾伯格所提倡的“25個詞語”概括這部電影的話,可以總結(jié)成“一個地球人幫助外星人保護家園的正義故事”。影片最終在全球收入票房27.8億美元,而其續(xù)集的制作也已經(jīng)在實施之中。

二、中國大片——高概念電影的中國話語

《英雄》開啟了中國電影的商業(yè)化、市場化之門,也是從《英雄》開始,中國的大片時代就此開啟。但發(fā)展十多年來,中國大片卻一直走在一條片片自危的道路上。中國大片在市場運作和票房回收上,往往不具備主動性。所以,盡管表面上看起來中國大片具有大投資、大明星、大制作這樣的“高概念”外殼,但國產(chǎn)大制作對于高概念的使用以及對華語電影內(nèi)涵的理解卻是模糊和外在的。下文以《金陵十三釵》為例進行分析。

那么,國產(chǎn)大片與高概念電影最為本質(zhì)的區(qū)別在哪里?應(yīng)當說,國產(chǎn)大片在策略的環(huán)節(jié)上,與高概念電影的精髓還是相去甚遠。

高概念電影強調(diào)市場和資本運作,但中國大片的制片方卻依然缺乏對本土電影市場的深度鉆研,甚至依然沒有建立起常規(guī)的調(diào)研手段以進行市場研究。從目前來看,中國的大片創(chuàng)作,無非仍然還在“歷史”的洪流中尋找歸宿,這是一種相當盲目和跟風的熱潮,自《英雄》開始至今未消退。國內(nèi)觀眾目前對這些國產(chǎn)大片趨之若鶩,很大程度并非是對電影本身的肯定,而是在資源匱乏的環(huán)境中沒辦法的選擇。電影制作者與觀眾之間有一條鴻溝,“電影制作者們并不了解觀眾,更遑論在項目階段就規(guī)劃一些吸引觀眾的可營銷元素了”[3]。而另一方面,中國大片盡管在票房成績上屢傳佳績,但人們卻很難知道投資方資本收益的情況。

那么,是否能將中國大片稱為高概念電影的本土化表達呢?恐怕也不盡然,高概念電影是好萊塢電影在后經(jīng)典時代發(fā)展出的一條高回報率的路徑,而現(xiàn)在國產(chǎn)大片所走的路子,只能說是對高概念電影學習的起步階段。在《中國電影巨片生產(chǎn)的歷史足跡》一文中,倪震教授將中國大片的發(fā)展路徑細分成了五個階段,“第一個階段主要是以張藝謀為主的功夫階段”;“第二個階段主要是以陳凱歌為主的奇幻階段”;“第三個階段主要是以馮小剛和張藝謀為主的經(jīng)典再造階段”;“第四個階段是以馮小剛和陳可辛為主的本土化階段”;“第五個階段是以羅伯·明可夫為主的神話重塑階段”[4](《功夫之王》為例)。倪震教授對中國式大片發(fā)展的細致劃分,肯定了中國式大片的發(fā)展成績,但另一方面,從發(fā)展趨勢的逐漸演進,我們可以發(fā)現(xiàn)中國大片在制作模式上越來越趨于一致,即“國際化的市場運作模式和國際化的市場目標”[4]。對于國際市場的追求,顯露出中國大片在投資回收上的壓力,國內(nèi)觀眾目前并沒有培養(yǎng)出觀影習慣,因此對于任何一部大片來說,它的運營都是有風險的,而為了降低這些風險,國際市場就自然成了中國大片逐利的平臺。近幾年來,越來越多的國產(chǎn)大片投放在三大電影節(jié)進行首映,尋求獲獎或許是目的之一,但最根本的追求,是廠商寄希望于通過電影節(jié)的賣片平臺,得到國際發(fā)行商的青睞,進而打入全球市場獲得票房收入。但這種行為又是盲目的,國內(nèi)片方缺乏一個明晰而又市場化的定位,所以在國外的市場操作往往不能得到很好的效果,或者是以便宜的價格被發(fā)行商買斷,或者與并不具備華語影片市場推廣能力的發(fā)行商合作,最終功敗垂成。這一切對于收益的追求,就顯示出“中國大片在資本屬性上的真正渴望”[4]。為了達成這樣的目標,他們“從而以一種接近于瘋狂的反彈方式開始了商業(yè)對藝術(shù)的徹底改造”[4]。

三、《金陵十三釵》——中國大片的本土經(jīng)驗

用高概念電影的模式來衡量《金陵十三釵》,可以發(fā)現(xiàn)該片從一開始便是國際化和大片化的,即所謂的“大制作”。首先是創(chuàng)作團隊的豪華和國際化。導演張藝謀,這也是他在奧運會成為“國家意象”之后的首部大制作。電影的出品人是新畫面影業(yè)公司董事長張偉平,與張藝謀合作多年,被稱作“黃金搭檔”。原著小說作者嚴歌苓,是在世界文壇擁有知名度的華人作家。男主角是奧斯卡影帝克里斯蒂安?貝爾,他在好萊塢擁有人氣和口碑。而影片的制作團隊包括英國、日本等國際化隊伍。

大片電影的“大制作”與“大投入”是相輔相成的,按照電影出品方的說法,影片投資超6億元,這其中包含1.2億元男主角貝爾的片酬。負責影片特效的威廉姆斯團隊,“反應(yīng)彈全是由美國進口的,打比方說,光一桶爆破用的油就8000元”。“教堂里神父房間里的家具全是從上海古董店買的,他的手表、打火機是從日本古董店買來的。”“主演佟大為說,包括影片開頭彌漫全城的大霧,也是‘美國制造’。這次從美國運過來的原料是一種可食用油,經(jīng)過高溫霧化,可以在5分鐘之內(nèi)造成籠罩城鎮(zhèn)的大霧。”在拍攝中“不計成本”的投入,就充分體現(xiàn)了張藝謀開啟中國新大片時代的意圖。正如創(chuàng)作者們所說,“這個錢花得值得”[5]。

《金陵十三釵》的目標觀眾顯然并不僅僅是華語地區(qū),起用好萊塢當紅演員的舉動,說明了影片“大市場”的定位。張藝謀曾經(jīng)表示,“希望這部大制作能讓西方觀眾了解中國的這段歷史以及中國的文化”[6]。這極富“意識形態(tài)”風格的表述,當然無法掩飾影片想要借此在全球贏得票房和聲譽的目標。張偉平寄望國內(nèi)收獲10億元的票房,但僅憑借這10億元的國內(nèi)票房,去除營銷等成本,恐怕并不能讓投資方賺錢。因此,更大的市場顯然在海外。《金陵十三釵》報名多個國際知名電影節(jié),主要目的其實并非在獲獎。畢竟,在“東方迷思”的熱潮已經(jīng)從中國轉(zhuǎn)移的大前提下,一部按照好萊塢手段制作的中國大片,并無法得到掌握話語權(quán)的評委的青睞,但在頒獎禮上的拋頭露面,卻絕對有助于提升影片在國際范圍內(nèi)的知名度。在宣傳季,《金陵十三釵》亮相了戛納國際電影節(jié)、柏林電影節(jié)、金球獎頒獎典禮三大國際知名的電影盛會。

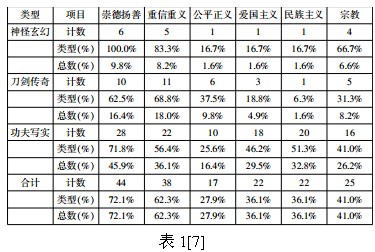

在“大營銷”的市場理念中,高概念電影極其依靠于此得到市場的認可。《金陵十三釵》的部分營銷模式如下:

由表1可見,《金陵十三釵》的營銷方式多種多樣,包括話題制造、預(yù)告片推廣、相關(guān)產(chǎn)品發(fā)布、與電視和網(wǎng)絡(luò)媒體聯(lián)合制造傳播效應(yīng)。《金陵十三釵》在公布之前一直神秘,用“饑餓營銷”的方式調(diào)動觀眾的觀影欲望。但同時,《金陵十三釵》也一直在避免因過度饑餓導致觀眾觀影熱情降低,于是不斷的營銷刺激手段就產(chǎn)生了,如表1所示,《金陵十三釵》采用的是間斷而又連續(xù)的營銷方式,保證了影片“有策略地制造話題,滿足四處搜尋相關(guān)信息的媒體和受眾的‘欲望’,推動影片的不斷宣傳”[7]。因為本文重點并非在分析《金陵十三釵》的營銷策略上,在此不再贅

述。

既然《金陵十三釵》是一部如此有抱負和商業(yè)觀念的中國式高概念電影,那么對其之后處境的分析,就顯得更加有意義。在對其票房營收和口碑的數(shù)據(jù)收集中,我們就可以看到高概念電影在中國本土化的過程是否合乎規(guī)范。

《金陵十三釵》在國內(nèi)票房過6億元,按電影6億元的投資來算,僅能收回成本。而在北美市場,其最終票房只有31萬美元,很為凄慘。同時,其在國內(nèi)和美國,口碑都不算好。這樣的現(xiàn)象恐怕并不是新畫面和張藝謀本人所樂于看到的,究竟這其中出了什么問題?

高概念大片作為“好萊塢經(jīng)典敘事”的某種強化和延續(xù),它帶給觀眾的是較為固定的觀影經(jīng)驗和期待。在好萊塢每年為數(shù)不多的幾部高概念電影中,觀眾對“奇觀化”式大片的推崇不言而喻,這也就直接導致好萊塢高概念作品一直在科幻、動作類型中尋找題材,并且樂此不疲地拍攝續(xù)集。如果拿《金陵十三釵》與之對比,會發(fā)現(xiàn)差距是多方面的。

其中最為重要的一點在于,《金陵十三釵》對歷史嚴肅感的忽視和對“性的敘事”的濫用。高概念強調(diào)故事簡單,意義簡潔。但是《金陵十三釵》試圖在英雄主義敘事中縫合進民族敘事、情色敘事,這與朱大可教授批判的“情色愛國主義”內(nèi)涵是一致的。《紐約時報》在評價《金陵十三釵》時說道,“對整個南京大屠殺采取了一種疏遠的,甚至是輕描淡寫的手法”,“南京大屠殺的歷史真實被輕率地淡化了”[8]。這首先是對歷史的一種戲劇化誤讀,反觀被拿來與《金陵十三釵》對比的《辛德勒名單》,則是在一種嚴肅的歷史感和沉重感之上建構(gòu)起了影片的故事,因此,《金陵十三釵》“將西方觀眾認可的嚴肅莊重應(yīng)具有悲劇風格的戰(zhàn)爭片和商業(yè)娛樂片結(jié)合到一起,在他們看來就是‘一個惡搞、一個低級噱頭(hokum)’”[8]。

《金陵十三釵》在國際市場上的失敗給中國大片提出一個嚴峻的問題,究竟該用什么樣的姿態(tài)和創(chuàng)作模式去獲得世界電影界的關(guān)注,是應(yīng)該像《金陵十三釵》般將本土化融入國際化制作中去,還是更進一步以一種普世的宏觀姿態(tài)去觀照世界影迷的口味,走上一條“后經(jīng)典好萊塢”式的高概念之路?這也是本文接下來要論述的。

四、從Glocalization到Hybridization:更為超前的發(fā)展理念

全球化是人類文明的一個趨勢,麥克盧漢在20世紀70年代提出了“地球村”的概念。但是文化全球化的進程卻遭遇到了本土化的強烈抵抗。于是,一種結(jié)合了本土經(jīng)驗的全球化就誕生了,如肯德基和麥當勞等快餐業(yè)的食品口味本地化。名詞全球本土化(Glocalization)是由全球化(Global)和本土化(Localization)組合而成,是在后現(xiàn)代主義的情境中產(chǎn)生的語匯。全球化帶給文化的沖擊強烈,一方面是破壞性的,另一方面它又是開拓性的,給民族性帶來了發(fā)展的新時機。對于電影的全球本土化來說,這個本土化過程目前的表現(xiàn)形態(tài),就是以《金陵十三釵》為代表的影片,它們的本土化是建立在本土社會基礎(chǔ)和歷史文化之上的內(nèi)容表達,全球化則表現(xiàn)在制作環(huán)節(jié)和資本運作的全球流通性,而且隨著全球化在世界各地的不斷深入,這種全球本土化的進程得到了非常大的深化。此類影片,既不想扔掉民族身份,又執(zhí)意于國際化團隊和國際化制作以獲得國際性聲譽,因此,看似“Glocalization”成了它們最為適合的一條發(fā)展道路。這樣的思維方式,是深受“民族的,就是世界的”這樣傳統(tǒng)理念影響,但對于“大片”(Blockbuster)以及高概念電影來說,本土化并不適宜太過于外在地存在于影片當中,“文化的鴻溝”始終是存在的,這種“溝通的障礙”就進一步阻擋了中國大片的國際化之路。在全球本土化的過程中,這種將本土電影轉(zhuǎn)化為“具有可以隨意搬遷性質(zhì)”[9]的大片,便是文化全球化過程中本土電影所必須面臨的困境。對于中國大片來說更是這樣,它力主保持民族性,畢竟國內(nèi)市場如此之大是不能忽視的一塊,而國際市場又如此誘人。但全球本土化帶來的問題卻是,“具有可以隨意搬遷性質(zhì)”的這些場所是沒有或者說模糊了“民族性或國家特征的”[9]。這是因為,如果說全球化是將本土經(jīng)驗變得可以隨意流動的話,那全球本土化就“不僅表現(xiàn)在社會網(wǎng)絡(luò)走上一條“后經(jīng)典好萊塢”式的高概念之路?這也是本文接下來要論述的。

四、從Glocalization到Hybridization:更為超前的發(fā)展理念

全球化是人類文明的一個趨勢,麥克盧漢在20世紀70年代提出了“地球村”的概念。但是文化全球化的進程卻遭遇到了本土化的強烈抵抗。于是,一種結(jié)合了本土經(jīng)驗的全球化就誕生了,如肯德基和麥當勞等快餐業(yè)的食品口味本地化。名詞全球本土化(Glocalization)是由全球化(Global)和本土化(Localization)組合而成,是在后現(xiàn)代主義的情境中產(chǎn)生的語匯。全球化帶給文化的沖擊強烈,一方面是破壞性的,另一方面它又是開拓性的,給民族性帶來了發(fā)展的新時機。對于電影的全球本土化來說,這個本土化過程目前的表現(xiàn)形態(tài),就是以《金陵十三釵》為代表的影片,它們的本土化是建立在本土社會基礎(chǔ)和歷史文化之上的內(nèi)容表達,全球化則表現(xiàn)在制作環(huán)節(jié)和資本運作的全球流通性,而且隨著全球化在世界各地的不斷深入,這種全球本土化的進程得到了非常大的深化。此類影片,既不想扔掉民族身份,又執(zhí)意于國際化團隊和國際化制作以獲得國際性聲譽,因此,看似“Glocalization”成了它們最為適合的一條發(fā)展道路。這樣的思維方式,是深受“民族的,就是世界的”這樣傳統(tǒng)理念影響,但對于“大片”(Blockbuster)以及高概念電影來說,本土化并不適宜太過于外在地存在于影片當中,“文化的鴻溝”始終是存在的,這種“溝通的障礙”就進一步阻擋了中國大片的國際化之路。在全球本土化的過程中,這種將本土電影轉(zhuǎn)化為“具有可以隨意搬遷性質(zhì)”[9]的大片,便是文化全球化過程中本土電影所必須面臨的困境。對于中國大片來說更是這樣,它力主保持民族性,畢竟國內(nèi)市場如此之大是不能忽視的一塊,而國際市場又如此誘人。但全球本土化帶來的問題卻是,“具有可以隨意搬遷性質(zhì)”的這些場所是沒有或者說模糊了“民族性或國家特征的”[9]。這是因為,如果說全球化是將本土經(jīng)驗變得可以隨意流動的話,那全球本土化就“不僅表現(xiàn)在社會網(wǎng)絡(luò)對地域的進一步超越,而且展示了對本土文化及歷史的無情解構(gòu)”[9]。

面對全球化的強烈攻勢,尤其是面對以好萊塢高概念電影為代表的大片沖擊,中國大片的焦慮是可以想象的。對中國大片而言,全球本土化就“意味著從全球的角度對本土進行重新審視的過程”。但對于全球化經(jīng)驗不足的中國電影人來說,在實際操作中,卻容易將此作簡單的理解,成為將“個體到民族”的一般性轉(zhuǎn)換過程,簡單地理解成本土內(nèi)容的表達,而且往往這些內(nèi)容的表達停留在“符號層面”。

但民族性的基本構(gòu)成要素的確是本土文化,對于全球本土化時期的中國大片來說更是如此,如果失去了本土,徹底地轉(zhuǎn)換成好萊塢式的高概念電影,也是不現(xiàn)實和不可接受的。因此,在對高概念的學習中,國產(chǎn)大片意圖通過本土文化所展示的民族性,就不能僅僅表現(xiàn)在對于本土文化的表層使用上,也不能表現(xiàn)在對全球化(高概念電影經(jīng)驗)的簡單本土“符號化”之上,而是應(yīng)當尋求更為適合自我,凸顯民族性和全球性的本土經(jīng)驗。

于是“Hybridization”(在此譯作“雜糅”)似乎給我們提供了一個思考的方向。“雜糅”這個詞被認為是“用來描述民族文化集中趨勢”最合適的一個詞,也就是說“雜糅”是一種“有目的的企圖混合外國和本土文化屬性的嘗試”[10]。“雜糅”可以被看作自1992年羅蘭·羅伯特提出“全球本土化”的概念之后,“本土化”對“全球化”概念的一次超越。但“雜糅”概念的復(fù)雜性和啟迪意義并不僅僅在此。

如前所述,全球化的過程中有同質(zhì)化和差異化的矛盾存在,前者表現(xiàn)為民族文化的式微,而后者則表現(xiàn)在全球本土化的興起,對于中國大片來說,就更像是一種“表面符號化”的民族性的展現(xiàn)。“在文化分裂和社會碎片化的后現(xiàn)代主義世界,對民族性和現(xiàn)代性的交互,就希望找到一種新的途徑去達到一種跨越了跨民族性(Transethnic)、跨文化性(Transcultural)邊界的存在。并朝著一個復(fù)合的社會形態(tài)嵌套(而非嵌入)進一個新的全球文化的秩序當中。”[10]

那么,這種跨越是否能夠給我們提供中國大片在向“后大片”時代電影轉(zhuǎn)型過程中的一種理念呢?中國的電影行業(yè),需要每年培植3-5部華語大片(這種大片是區(qū)別于當下的華語大制作的),這是文化導向之下的必由之路,僅僅寄希望通過目前的華語大片走向世界顯然是不可能的。那么,中國式“后大片”電影的制作范式必定是要不同于當下華語大片的,在這里,我認為“Hybridization”的文化觀念,就正好能夠給中國式“后大片”電影提供思路,也就是說中國的“后大片”需要在故事內(nèi)核上做到跨民族性和跨文化性的東西,去尋求一種被廣泛接受的內(nèi)涵展現(xiàn)方式,尋找“Hybridization”式的文化表達。同時,帶領(lǐng)中國電影不斷構(gòu)建華萊塢的文化實力。

五、結(jié)語

當下的華語大片其實并非良性發(fā)展,無論是在文化理念和電影本體表達上,還是在作品營銷和制作上,都存在著或多或少的缺憾,直接的表現(xiàn)之一就是多數(shù)華語大片賺不到錢也賺不到口碑,這顯然與大片的原始訴求不符。

而高概念電影這個概念,則更加從產(chǎn)業(yè)和營銷的角度,提供給電影制作者和投資方一種好萊塢式的理念,這個理念在后經(jīng)典好萊塢時代發(fā)展得非常順利。而好萊塢也憑借著每年為數(shù)不多的幾部高概念電影完成了文化輸出和商業(yè)回報,這些影片的制作模式和營銷方式也正是我們所要學習的。

與此同時,在學習高概念電影生產(chǎn)制作的過程中,全球化和本土化問題再度顯現(xiàn)了出來。“Glocalization”提供了一種中國本土經(jīng)驗式的大片書寫模式,但被證明成功者寥寥。而“Hybridization”就為“后大片”時代的中國大片提供了一種理論范式和思維方式,我們期待未來中國會有真正能輸出到世界影壇的大片,也期待華語電影能夠凝聚成一股華萊塢的文化力量。(作者單位:上海大學影視藝術(shù)與技術(shù)學院)

參考文獻:

[1]尹鴻,王曉豐.“高概念”商業(yè)電影模式初探[J].當代電影,2006(3).

[2]克里斯汀·湯普森.好萊塢怎樣講故事[M].李燕,李慧,譯.北京:新星出版社,P3.

[3]應(yīng)蘿佳.中國電影與“高概念”[N].中國電影報,2007-06-21(009).

[4]倪震,萬傳法.中國電影巨片生產(chǎn)的歷史足跡[J].上海大學學報:社會科學版,2010,17(1).

[5]唐愛明.金陵十三釵引發(fā)四大爭議

片方回應(yīng)投資6億說[N].華商報,2011-12-21.

[6]孫琳琳.金陵十三釵:6億投資欲換10億票房[N].新京報,2010-12-23.

[7]陳露.《金陵十三釵》“饑餓營銷”VS《龍門飛甲》“整合營銷”[J].影視娛樂營銷,2012(1).

[8]張翠玲.《金陵十三釵》中國電影走向世界的思考[J].中國電影市場,2012(l5).

[9]楊伯淑.社會網(wǎng)絡(luò)化與地域場所化:當代本土傳播的內(nèi)涵及特征[J].新聞與傳播研究,2004(3).

[10]Chan Kwok-bun,Globalization,Localization,and

Hybridization:Their Impact on Our Lives.

|