視頻加載中...

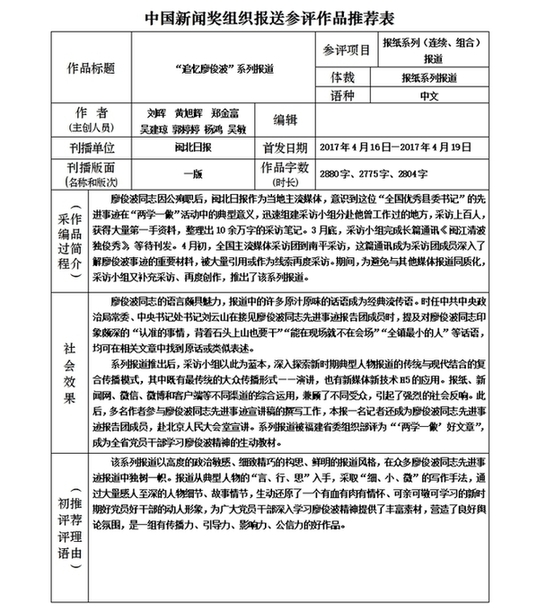

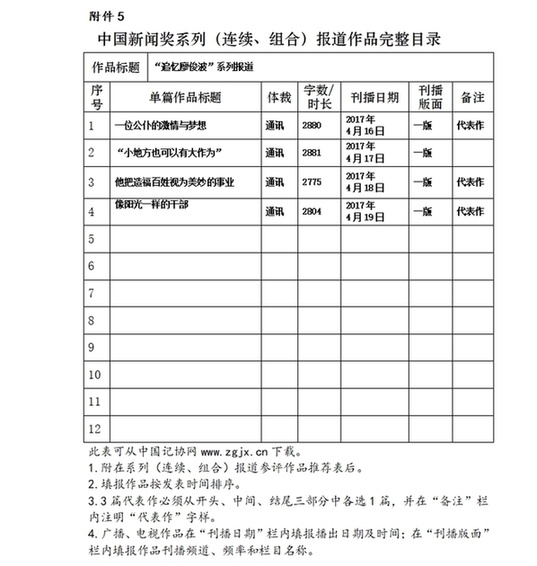

代表作1

一位公仆的激情與夢想

——“追憶廖俊波”系列報道之一

那天是星期六,大雨如注。

18時30分許,廖俊波匆匆扒完碗里的飯,又拎起了公文包。在市里開了一天的會,晚上,遠在百余公里外的武夷新區還有一場會在等著他——三天前在北京會見客商,對方提出的用地需求,他想在最短的時間里予以答復。

臨出門,深知他脾氣的妻子林莉忍不住還是說了句:“雨下這么大,這個會又是你召集的,就不能推一推?”廖俊波回過頭來,輕輕一笑:“會議已經安排好了,不能改啊。”

沒曾想,這一回頭竟是夫妻倆的永別。

一個小時后,在高速公路上,廖俊波遭遇了車禍……

2017年3月18日晚22時56分,一直沖刺在追夢路上的廖俊波,終于停下了腳步,年僅48歲的生命永遠定格在了那一刻。

拼出來的速度

廖俊波生命里的最后幾天是這樣度過的:

3月11日凌晨2時,武夷新區,在研究完12項議程后,會議結束;

11日早晨7時許,趕動車前往江蘇連云港招商;

12日下午,回到武夷新區,開會;當晚,繼續研究項目開工事宜;

13日早晨7時許,趕動車赴北京參加招商洽談;

15日下午,飛抵福州后又趕到南平開會;

16日,武夷新區,上午,召開安置房問題會議,下午,陪同客商考察;

17日,武夷新區,上午,參加項目集中開工儀式后,開會研究審計工作;下午,陪同南平市領導調研;晚上趕回南平參加次日的會議;

18日,參加會議……

這樣緊張的節奏,對廖俊波來說是常態。

大學時代的廖俊波愛看武俠小說,他信奉“天下功夫唯快不破”。在浦城榮華山產業組團,在經濟欠發達的政和,在武夷新區,與廖俊波共事過的人都領略過“俊波速度”。

約十年前,在榮華山產業組團管委會,“閩H00613”號越野車“親歷”了“俊波速度”。近4年時間里,這部車穿梭在浙江、上海、廣東等地,行車里程達36萬公里。在這個讓人驚嘆的旅程上,時任管委會主任的廖俊波拜訪了眾多的客商,醞釀了眾多的項目。大年初一出發,初七返回,廖俊波度過了四個“車輪上的春節”,他說,正月是招商的黃金季,大批企業家返鄉,跟客商更好交流。

在政和縣工作時,縣政協主席鄭滿生評價廖俊波:見過拼的,沒見過這么拼的!對此,廖俊波微笑回應,山區發展落后太多了,百姓等不起,我們當干部的更等不起!

懷著這樣的情結,在每一個工作崗位上,廖俊波總是以高效率、快動作,為閩北樹立奮起直追的榜樣。

去年4月24日,南平航天體驗館對外開放,整個項目僅用80天,這讓以效率著稱的“中國航天人”點贊。此間,廖俊波帶隊五次奔赴中國航天科技集團公司洽談,北京空間科技信息研究所所長原民輝記得,每次廖俊波都是議程滿滿,就餐時只好叫來快餐,邊吃邊談。當南平航天體驗館已成為大武夷旅游的新熱點時,廖俊波又開始謀劃建設“航天小鎮”。就在出車禍的前一星期,廖俊波還帶隊赴京與原民輝勾勒了“航天小鎮”的發展愿景,可現在他再也看不到美好藍圖的實現了。

“背著石頭上山也要干”

2011年6月,廖俊波履新政和縣委書記。當他提出要在經濟欠發達的政和建設省級工業園區時,眾人持疑:“有錢還不如拿來發工資。”“山區搞工業,是背著石頭上山,吃力不討好。”

廖俊波給大家打了個比方:“假如有三個孩子,大兒子要買房,二兒子要娶媳婦,三兒子要讀大學。就一點錢,我們要先給哪一個?當然是小兒子。上大學,學到了知識,可以改變一家人的命運。園區就是我們的小兒子。”

最后,他擲地有聲地說:“背著石頭上山也要干!”

2012年7月,同心工業園破土動工,3個多月完成征地3000畝,半年后首家企業投產,創造了省級工業園區建設的“政和速度”。

從最初的選址,到規劃,到建設,園區的每一個角落、每一點進展,都有廖俊波的身影。只要一有時間,不分白天晚上,哪怕是去南平開會回來路過,廖俊波都要到工地上走一圈,了解情況,解決問題,用他的話說,是“能在現場就不在會場”。為了承接閩浙沿海機電產業的轉移,廖俊波半年間到福安不下40次,通過集體會面與單獨商談,接觸企業200多家。

有人戲說:園區是廖書記用腳踩出來的。

三天兩頭跑工地、跑招商,廖俊波的車上有一批“裝備”以應不時之需:雨鞋、雨傘、換洗衣服,還有一床可收納為抱枕的薄被。有時候到外地招商,廖俊波和客商談到深夜,司機就蓋著薄被在車上休息,為回程養精蓄銳,返程時,廖俊波也蓋著這床薄被瞇上一會。

對廖俊波的“超常”工作方式,時任榮華山產業組團管委會副主任的劉暉明戲稱廖俊波是 “三無人員”——無固定工作地點,在車上,在飯桌上,在工地上,在田頭,隨時辦公;無固定作息時間,每天起早貪黑,食宿不定;無固定節假日,節假日常在外奔波招商。

在浦城,能讓廖俊波放下“背上石頭”的地方是縣招待所前的一塊臥石——有時長途出差回來,坐車坐得腰酸背疼,廖俊波就會仰臥在臥石的弧面上,請劉暉明為他拉一拉腰。

追夢不覺路遙遠

4月11日,武夷智谷軟件園迎來上市公司南威軟件集團的軟裝工程技術人員。5月初,這家公司的分支機構將入駐8000平方米的辦公大樓。

100多天前,還有人質疑:在人才匱乏的閩北搞軟件園是不是癡人說夢?可事實是:武夷智谷軟件園現已簽約入駐全國各地企業26家,還有40家企業達成意向,正緊鑼密鼓籌備簽約入駐事宜,這其中不乏浪潮集團、東華軟件等國內知名企業。

建設軟件園,是廖俊波諸多“新區夢想”之一。敢于造夢、勇于追夢的他,同樣樂于讓大家分享他的夢想。

在浦城榮華山,廖俊波為產業組團預設“未來之夢”。面對閩浙交界處的這片荒山,他提出50年基礎設施不過時的理念,超前規劃建設60米寬的主干大道等,全力打造閩北對接“長三角”的前鋒平臺。到他離任時,榮華山已建成首期工業平臺3732畝,招商引資簽約項目51個,開工23個,總投資28.03億元。去年,產業組團實現產值約85億元。

在政和同心工業園,廖俊波為征遷村民描繪“工業之夢”:把園區建起來,把企業引進來,大家就可以在家門口就業,外出打工的年輕人也可以回來。外來的人多了,還可以出租房子、搞餐飲……在石屯村老黨員鄧奕輝家中,廖俊波和村民代表促膝夜談。“廖書記,建園區我們支持,你們先進場施工,征地補償的事以后再說。”廖俊波的誠意打消了村民們的疑慮。短短3個多月,3000畝土地和630座墳墓全部征遷完畢。2015年11月,廖俊波調任南平市副市長(兼任政和縣委書記)時,同心工業園入駐企業已有68家。

在武夷新區,廖俊波傾力構筑“新城之夢”。他說,能夠造一座新城,繁榮一方經濟,對人的一生來說是何等的幸事!2015年11月,廖俊波擔任南平市副市長,就分管武夷新區,2016年10月,廖俊波履新南平市委常委、副市長,又兼任武夷新區黨工委書記,這期間,武夷新區發展逆勢上揚,2016年完成固投152.89億,比增7%,增幅位居全市第二;完成規模以上工業產值24.6億元,比增6.8%。

在武夷新區期間,廖俊波帶隊15次赴京,和魯能集團、中國人壽、浪潮集團等達成投資意向上百億元。同事們稱廖俊波是武夷新區的“最帥推廣大使”,每一次推介會,他都親自上陣,從開場白到結束語,無一不精心構思。面對這些大型企業的高管,廖俊波妙語迭出,神采飛揚,旅途的勞頓此時似乎煙消云散。

3月14日,赴京和浪潮集團洽談時,廖俊波激情洋溢的推介深深打動了對方高管,雙方約定3月下旬再會。3月25日,浪潮集團如約派出福建區負責人。出發前,該負責人給武夷高新技術園區開發建設有限公司董事長陳智強發來讓人動容的短信:“我們一定會攜手完成廖副市長未竟的夢想!”

代表作2

他把造福百姓視為美妙的事業

——“追憶廖俊波”系列報道之三

4月的閩北,春意盎然。政和東澗村的花卉長廊,紫藤花正在怒放;郢地村的牡丹園,又迎來了穿梭的游人;“白茶小圳”石圳,也到了春茶采摘的時節……

可是,鄉親們盼望的廖書記再也不會回來了。那個把“讓23萬政和百姓過上幸福生活”視為“美妙事業”的廖書記,給鄉親們留下了無盡的念想與思憶。

“他就跟我們農民一樣”

65歲的余金枝珍藏著一張和廖俊波在茶園里拍的合影照片。

那是2015年的采茶季,廖俊波到石圳村調研,看到茶園里余金枝和幾位村民正在忙碌,也加入進來:“小時候我采過茶,阿姨,我來搭把手。”他一邊采茶,一邊和大家聊起茶事:“我們的茶葉賣得好不好?都賣到哪?能賺到錢嗎?大家有什么困難可以和我說說,我也來出出主意。”茶園里,不時響起爽朗的笑聲,旁邊有人也隨手按下了快門。

“他就跟我們農民一樣。”余金枝說。

在建陽赤岸村,村民丁本鐘也有一件珍藏——廖俊波的名片。

今年3月初,丁本鐘來到武夷新區管委會,找領導反映回撥地的落實問題。正當丁本鐘在辦公室門口踟躕時,便聽到一個人熱情地招呼:“進來,坐坐坐。”那人一邊請丁本鐘進門,一邊關切地問,并拿本子記錄下每一個細節問題。“當下我不知道他是誰,只是覺得他這么熱情,這么細心,或許能幫上忙。”丁本鐘說,“直到他遞過來一張名片,才知道眼前這位笑容滿面的人是新區的書記,是市委常委、副市長。”

“太親切了,他沒一點官架子。”丁本鐘說。

在鄉親們眼里,廖俊波是“自己人”,沒有距離。因為在廖俊波心里,鄉親們的事都是天大的事。

在東澗村,85歲老人魏品琳回憶:那次廖書記在涼亭里和我們拉家常,閑談中老人們說起飲水難題,村里的水是從山澗里引來的,一到雨天,就成了黃泥水。廖俊波立馬征求身邊住建局負責同志的意見:“大家看看,這個問題我們能解決嗎?”兩個月后,村里的飲用水過濾池建成了,村民們再也不為雨天飲水發愁。

同心工業園區建設,土方量巨大。有一次,一場暴雨過后,高處的泥漿涌進了村民家里。廖俊波聽說后,立即趕到村民家中,邊組織轉移安置、清理淤泥,邊跟鄉親們道歉:“對不起啊,給你們帶來麻煩了,請大家原諒。”

又有一次,征遷村民向他反映:“我家茶園種的是梅占,價值高,都按統一標準補錢,這不合理啊!”廖俊波把這合理訴求記下了,很快就給了村民滿意的答復。

尋找脫貧致富的“金鑰匙”

政和,是閩東北交界的一塊紅土地,也是經濟欠發達地區。

帶領老區蘇區的鄉親們擺脫貧困,這是廖俊波走馬上任政和縣委書記后最大的夢想。

打造工業平臺,讓鄉親們實現家門口就業;發展現代特色農業、鄉村旅游,推動一產“接二連三”;發展農村電商,借助“互聯網+”實現“彎道超車”……廖俊波一次次深入鄉村調研,和一線干部群眾一起梳理思路,尋找開啟致富之門的“金鑰匙”。

在他的支持下,油用牡丹項目落地高山區鎮前鎮郢地村。2014年4月,郢地開出了第一朵牡丹,“北花南栽”意義重大,基地負責人朱曦興奮地拍了照片發給廖俊波,同樣欣喜的廖俊波回了8個字:“辛苦付出有了收獲”。如今,郢地百畝牡丹觀賞園已經開始接待游客,數百畝油用牡丹也即將進入盛產期。

在他的牽線下,一家花卉種植企業落戶鐵山鎮東澗村,流轉土地400畝,搭起了成片的大棚,種植玫瑰、文心蘭等。如今,東澗已成了“花海”,在花卉基地的帶動下,全村超過一半的人口從事花的產業,鄉親們年均收入從5000多元增加到1萬多元。

在他的鼓勵下,石屯鎮石圳村的鄉村游越來越紅火,村里外出打工的年輕人紛紛返鄉創業,連外村人也聞著商機而來。2016年,石圳村旅游收入超過百萬元,村里的貧困戶全部脫貧……

在外屯鄉調研時,廖俊波得知不少貧困戶苦于缺發展資金,想從銀行貸款,卻又沒有銀行認可的抵押物。回到縣里,他走訪每一家銀行,并帶著金融、農業等部門的負責人實地考察,尋求解決辦法。

最終和郵儲銀行達成共識,以沉淀在財政戶頭上的200萬元政府扶貧貸款貼息為政府保證金,在全省率先推出“三農小額擔保貸款”這一定制型信貸產品。短短三年,郵儲銀行發放支農信貸6000余萬元,惠及農民700多戶,帶動農民增收2000多萬元。政和縣因此被列為“全國扶貧小額信貸示范縣”。

“我們最先獲得了110萬元的貸款,蓮子種植的規模很快就上去了。”說到廖俊波,外屯鄉農家人蓮子專業合作社理事長許仁壽有著說不完的感激。

有一陣,蓮田里的福壽螺成了災,老鄉們急,廖俊波更急。他到省上農科院、海洋漁業廳去請專家,采取了生態防治的技術。“建立套養基地,通過養殖甲魚、鯉魚來吞食福壽螺。”許仁壽說,這一辦法不僅消除了蓮田的福壽螺之災,每畝還增收近千元。

如今外屯鄉蓮田成片,每到荷花盛開的季節,游人絡繹不絕。村民除了販售蓮產品,還搞起了農家樂。

“每年都給群眾一個驚喜”

初到政和,廖俊波就聽說了一件事:當地已經20多年沒出過一個清華、北大生,許多有條件的家長舍近求遠將孩子送往外地就學。教學質量上不去,根源在哪?帶著疑問,廖俊波叫上分管教育的副縣長,夜訪政和一中。

“書記看得很細,一間間教室、一個個辦公室走過,從學生的作業,到老師近期在讀的書刊。”政和一中校長魏明彥回憶,那晚,廖俊波在學校一直待到了晚自習結束,臨走前他們還站在樓前小空地上聊了半個多小時。

魏明彥提的建議,廖俊波都上了心。他向常年在教學一線的妻子討教提升學生成績的關鍵點,又親自協調溝通,推進政和縣中小學與福州名校結對子工作,同時加大了教育投入。

在政和期間,廖俊波每年必定參加高三畢業班的省質檢分析會,與老師們一起分析解讀各項數據。“會前,書記一定會找我要三份材料:學生的排名表、單科成績的排名表以及政和一中在全市所處情況的匯報。”魏明彥說。

2013年,政和一中一位考生被北京大學錄取;2015年,政和一中通過省一級達標校驗收;2016年,政和縣域義務教育均衡發展通過國家驗收。

“每年都要給群眾一個驚喜”,這是廖俊波對政和百姓的承諾。大家感受著教育事業的蒸蒸日上,也眼見著城市環境的日新月異。

按照廖俊波“建一座有歸屬感的城市”的構想,2012年伊始,政和啟動了31個城市建設項目,總投資26.3億元。小縣城成了“大工地”,黃土揚塵,道路擁堵,諸多不便,但有一位退休老同志卻壓抑不住興奮,寫下了打油詩:“政和人民好福氣,來了一個好書記……” 此后的每一年,政和都有至少30個城建項目在建,年度完成項目投資在15億元以上。主街白改黑、市民廣場、文化中心等項目相繼竣工;珠山灣、解放、同心等9座大橋相繼建成;渡頭洋、官湖洋、松源洋等3個城市新區骨干路網加快建設……

眾多驚喜中,還有醫療衛生事業的變化。2014年7月,南平市第一醫院政和分院簽約、揭牌。政和縣醫院成為閩北首個實現托管的縣級醫院,群眾在家門口就可以享受到三甲醫院的醫療技術和服務。

還是廖俊波擔任邵武拿口鎮鎮長的時候,3歲的女兒這樣問他:“爸爸,你是拿口鎮最大的人嗎?”廖俊波很認真地回答:“不,爸爸是全鎮最小的人,因為爸爸是為全鎮人服務的。”

真心實意為百姓造福,這就是廖俊波始終不忘的初心。

代表作3

像陽光一樣的干部

——“追憶廖俊波”系列報道之四

“壯志未酬英魂散,音容宛在斷人腸”。一個月前,當廖俊波不幸因公殉職的消息傳開時,許多相識與不相識的人都陷入了深深的悲痛與惋惜,人們紛紛在網站和微信上留言、哀悼,南平一個微信公眾號自發制作了悼念廖俊波的鏈接,七天時間點擊量超過41萬次。不少群眾專程從外地趕到南平為他守靈、給他送行。

一個月過去了,人們依然懷念著廖俊波,提起他,許多人仍然眼眶濕潤、聲音哽咽。

一位領導這樣評價廖俊波:“他是一個像陽光一樣的干部,通體透亮,沒有雜質,時刻散發著公仆情懷、黨員本色、黨性光輝。”或許,這也正是人們如此懷念廖俊波的緣由。

一個再也不能兌現的承諾

與廖俊波接觸過的人都說,廖俊波是一個人情味很濃的人。

在政和,每年大年初二,他都要到石屯幾個征地村的村民家中拜年,感謝大家一年的辛勞。回到南平工作后,春節他還給政和的幾位老同志一一打電話,送去新年祝福。

“他對人對事,總是這樣無微不至。”政和縣政協主席魏萬進介紹,一次,省委統戰系統支持政和一輛新轎車,廖俊波把新車安排給了他。

“你經常要往外地跑長途,新車還是留在縣委辦吧。”魏萬進推辭。

“早就想給你們換一部車,可是縣里財政緊張,每一分錢都要用在刀刃上。這下有了新車,你就不要再推讓了。”最終,魏萬進還是拗不過廖俊波的堅持。

去年夏天,廖俊波到武夷新區天圓地方項目察看施工進度,發現工人們揮汗如雨。他把項目負責人輕輕拉到一旁:“你看,你們企業的文化宣傳做得這么好,能不能也宣傳宣傳防暑降溫知識?”

當天,他就叫人送來防暑降溫藥品。不久,他把醫務人員請到現場,給工人們培訓防暑降溫技能。

“廖書記守承諾、重情義。”2013年,福建忠天電機有限公司董事長鄧少忠和其他四家企業被廖俊波的招商誠意打動,抱團到政和“闖一闖”。

這一闖,他們更是被廖俊波的認真折服:“企業遇到貸款難題,廖書記幫忙協調;生產急需用電,他與電力部門溝通;企業用工短缺,他帶著教育等部門的同志來研究如何培訓員工;為了給企業爭取優惠電價,他連夜組織召開協調會,數次帶隊到省上爭取……”

“還在建設廠房時,廖書記頂著烈日來,工地條件簡陋,有時他連礦泉水都沒喝上一口。”回憶起當時的情形,鄧少忠哽咽了:“他給我們企業的承諾,一項項都做到了,只有一件事,他答應到我公司里喝杯茶,現在再也不能兌現了……”

“我們要懂得感恩,心中有戒”

在一些人看來,廖俊波又是個不近人情的人。

愛人從教27年,仍然堅守在三尺講壇,他反而說:“孩子們喜歡你,你就多辛苦一些,可不能誤人子弟呀。”

妻舅在基層中學當了十年教務處副主任,也沒因他是領導而“挪窩”。

妹妹至今仍然是企業職工,他對妹妹說:“職工也一樣能干得出彩。”

廖俊波的一位中學同學經常去看望廖俊波的父親:老爺子喜歡下棋,他就陪著下棋;老爺子喜歡蘭花,他就陪老爺子上山找……他想通過廖俊波得到關照提拔,老爺子過意不去,替他開了口。可是廖俊波卻找來這位同學說:“我們是多年的好兄弟,你經濟上有困難,我一定全力支持你,可是政治上要講規矩、要憑真本事。”

廖俊波常跟家人說:“我們要懂得感恩,心中有戒,黨和人民給予我們的已經夠多了,我們可不能再貪圖什么。”

不管是在榮華山、政和還是武夷新區,廖俊波總要在大會上強調:“誰要是打著我的旗號搞工程,你們要馬上拒絕,我沒有這樣的親戚。”

榮華山產業組團剛開始建設時,有4000畝的土地要進行三通一平,涉土方、管網、道路、綠化等諸多工程。然而,讓園區建設方、南平合成革產業協會會長鄭建華欽佩的是,廖俊波沒有介紹一個熟人或親戚來承包工程。“三年的時間里,他只找我幫忙一件事。那是2010年端午節前,他請我幫忙代購兩箱粽子。為此,還特地交待駕駛員給了我200元錢。”

在政和工作期間,父親要到政和看他,他與父親約法三章:自己坐車,吃、住都要在父親的朋友家。妻子林莉到政和,從來沒吃過食堂一餐飯,縣里的同志幾乎都不認識林莉……

廖俊波不僅嚴格要求自己和家人,對待下屬亦是如此。“事業要上去,隊伍不出事。”不管在哪里,這是廖俊波在大小會議上強調最多的一句話。他時常語重心長地對下屬們說:“組織培養一名干部不容易,我們要倍加珍惜,千萬不要去觸碰紅線和底線。”

“退休了,我就好好照顧你們”

女兒廖質琪喜歡管爸爸叫“小老頭”。確實,一心撲在工作上的廖俊波常年透支身體,臉上已刻下一條條與實際年齡并不相符的皺紋。而聰穎的女兒也一直是廖俊波的驕傲,偶有空閑,他喜歡和同事們聊“我的丫頭”,喜歡和女兒用微信視頻聊上一會。“從我記事起,爸爸就沒罵過我,從來都是跟我講道理。爸爸眉心留下的那道疤,就是因為急著給我買禮物,在商店的卷簾門上撞的。”

可廖質琪在高考前的一天,卻因為爸爸而留下了傷心的眼淚——學校要求每名學生填寫一份家庭報告,了解留守學生情況。當天放學回家,女兒在媽媽面前哭了:“媽媽,我今天才知道,我原來是個留守兒童!”由于工作繁忙,直到女兒完成高考,廖俊波已近三個月沒回過一趟家。

沒有節假日,工作連軸轉的廖俊波和父母妹妹們有12年沒在一起吃過年夜飯了。今年春節前,妹妹們和他約定:在福州一起陪父母過個團圓年。大家都放假過年了,籌備了一番的妹妹卻接到了哥哥的電話:“我又來不了啦。”

一次次讓家人“失望”,可父母妻兒知道,廖俊波對家人愛得深沉。

難得與父母在老家相聚,一有機會,廖俊波會幫母親添柴燒火,陪父親下棋聊天。每年,他都不忘給老人買一套衣服、添一雙鞋子。他常跟妻子說:“我工作忙,家里你費心了,過年過節,別忘了給咱爸媽買東西、發信息。”

2009年暑假的一天,林莉陪女兒到桂林旅游。返程時是周末,到達南平已經是凌晨三點多。母女倆剛從車上下來,女兒一眼就看到了爸爸的身影。原來,這天廖俊波恰巧從浦城回到南平,他為妻女煮好稀飯、炒好小菜后就來“接駕”了。

有一年“七夕”,林莉母女想給廖俊波一個驚喜,悄悄趕到了政和,沒曾想,廖俊波到南平開會了。當晚回到政和時,他給妻子女兒一人帶上了一盒巧克力,給林莉的禮物上寫著:“你若安好,便是晴天”。

“其實,他是一個溫情而又浪漫的人。每次回來,他都會在門口親昵地說:‘嗨,親愛的,我回來啦。’每一次出差,他都會發短信報平安,讓我放心。我買的每一件衣服、每一個包,幾乎都有他的參與。”回憶起昔日的幸福點滴,林莉臉上泛出了一絲笑容。

但這樣美好的時光總是太少,偶爾,家人也會抱怨。可是廖俊波卻安慰說:“你們再辛苦辛苦,等我干完這十幾年,退休了,我就好好照顧你們,洗衣拖地煮飯,我都包了,你們看行么?”

“他每次都是這樣,樂呵呵的。我們一家人聚少離多,哪舍得真的跟他生氣。”林莉的話里透著無盡的柔情與哀傷。

俊波走了。

那個臉上洋溢著笑容、一身干勁似乎永遠使不完的廖俊波走了;那個總不見停歇、走路都帶著風的廖俊波走了;那個把改變落后、讓百姓過上幸福生活當做美妙事業的廖俊波走了。

俊波走了。

他以滿腔的忠誠與熱血,寫就了一名共產黨人的光榮。而他未竟的事業與夢想,將有更多的人為之奮斗,似那滔滔閩江,百折千繞,奔流向前! |