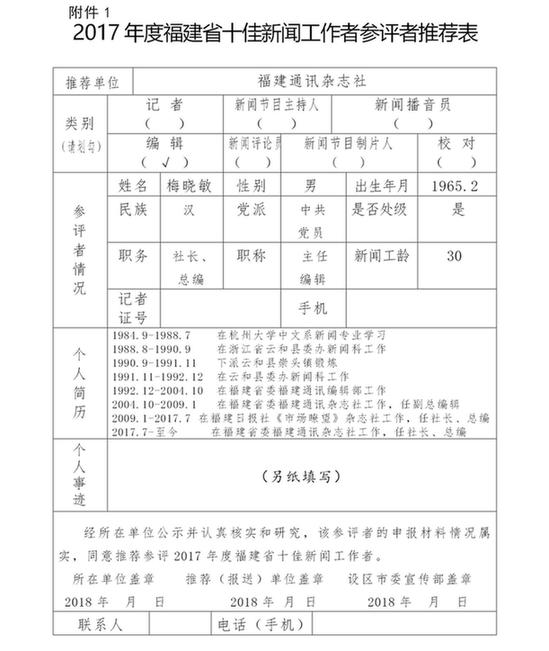

關于2017年度福建新聞獎人物系列(省十佳新聞工作者)評選結果的公示

|

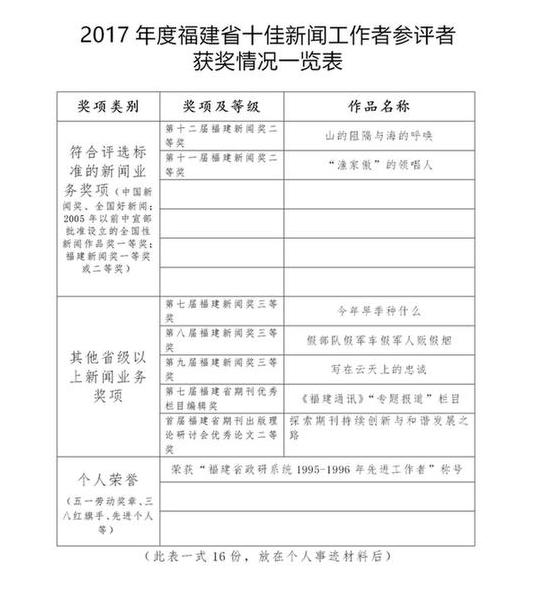

梅曉敏 梅曉敏事跡介紹 梅曉敏1988年畢業(yè)于杭州大學中文系新聞專業(yè),隨后分配在浙江省云和縣委新聞科工作,1992年12月,作為引進人才調入福建省委福建通訊編輯部工作,2004年10月任福建通訊雜志社副總編輯,2009年6月,任福建日報社《市場瞭望》雜志社社長、總編輯,現(xiàn)為福建通訊雜志社社長、總編輯、主任編輯。 30年的新聞實踐,梅曉敏忠誠、熱愛黨的新聞事業(yè),兢兢業(yè)業(yè),深入基層、深入群眾,共在《福建通訊》《海峽通訊》《光明日報》、《農民日報》《浙江日報》《麗水日報》等報刊媒體發(fā)表新聞作品60萬余字,編輯稿件200余萬字。所采寫的近30篇文章獲各類新聞獎,責編的欄目兩次獲得福建省期刊優(yōu)秀欄目編輯獎,責編的文章多次獲獎。 在《市場瞭望》雜志社任社長、總編期間,積極加強媒體國際傳播能力建設,努力推動中華優(yōu)秀文化走出,2012年10月,創(chuàng)辦《閩聲》雜志,目前發(fā)行已覆蓋55個國家。2013年9月,由《閩聲》s《茶道》雜志舉辦的閩茶世界行首站活動在美國紐約舉行,2016年,閩茶世界行上升為省政府對外經貿文化交流項目,改名為閩茶海絲行。到2017年止,該活動先后走進美國、英國、捷克、新加坡、馬來西亞等13個國家。時任福建省長于偉國對活動做出批示:扎實推進,務求實效。 磨煉在基層 梅曉敏學校畢業(yè)后,被分配在云和縣委新聞科工作。云和是浙南的一個山區(qū)縣,人口才11萬,經濟社會各方面相對比較落后,在這樣的環(huán)境能否做好新聞工作,當時梅曉敏在心中確實是打了個問號。但是,在觸摸和感受改革開放后我國農村所發(fā)生的深刻變化后,他開始振奮,同時,也開始思索,要在一個山區(qū)貧困縣搞好新聞工作,其立足點在農村,而且只要選好角度,許多報道還會更具典型性。 心中有了感受,工作也就有了干勁。在基層工作條件當然較為艱苦,許多新聞完完全全是“跑”出來的,有時為了去一個鄉(xiāng)、一個村采訪,在路上得花一天的時間。正是由于這樣深入農村第一線采訪,掌握翔實的第一手材料,4年多來梅曉敏發(fā)表300來篇大部分是農村題材的稿件。這些文章的采寫,一方面使他在實踐中得到了摔打、提高;另一方面較好地宣傳了黨的路線方針政策,較客觀地反映了農村所發(fā)生的深刻變革及所存在的一些問題。 如《山區(qū)農民新觀念——要科技不要救濟》一文,以前山區(qū)農民張口要糧,伸手要錢,要來要去幾十年,結果還是擺脫不了貧困,當他們逐漸嘗到或看到科技給他們帶來的甜果時,心中的觀念也逐漸發(fā)生了變化:到縣里要救濟不如要科技。這篇文章雖是800來字的消息,但其中的蘊含是豐富的。該文獲浙江省科技好新聞二等獎。 基層工作幾年,梅曉敏最深的體會也可以說是最大的收獲,一是一定要吃透黨的路線、方針、政策,心中有全省乃至全國的宏觀背景,才能跳出狹小的地域空間的限制,寫出的文章才能既有鄉(xiāng)土氣息,又有典型意義;第二,一定要有吃苦精神。新聞寫作不是文學創(chuàng)作,沒有扎實細致的采訪,沒有認真的調查研究,是不可能妙筆生花的。 足跡遍八閩 1992年12月,梅曉敏作為引進人才,調入福建省委《福建通訊》編輯部工作,開始了從事新聞工作的一個新起點。 在《福建通訊》編輯部工作的十多年時間里,梅曉敏跑遍了全省的每一縣和很多的鄉(xiāng)、村,經常一出差就是10多天。這一方面,福建原先對梅曉敏來說,是一個全陌生的地方,要盡快熟悉省情、縣情,只有多跑多學;另一方面,他認為,只有邁開雙腳到現(xiàn)場去,才能不斷提高自己的觀察和思考能力,才能寫出生動活潑、貼近群眾的稿件。 作為一名黨刊的記者,梅曉敏根據刊物的特點,突出前瞻性和深度,對重大題材進行報道。10多年來,圍繞省委、省政府中心工作,寫出了一批有力度、有影響的稿件。 《今年早季種什么?》發(fā)表于《福建通訊》2000年第二期,中央農村工作會議剛剛開過,提出了農業(yè)和農村經濟結構的戰(zhàn)略性調整,而我省春耕尚未開始。本文從三個部分“糧食生產這篇文章怎么做”“從八分畝的效益看結構調整”“結構調整政府該做些什么”,較為深刻地報道結構調整該怎么調、調什么?該文能及時刊發(fā),源于作者平時對農業(yè)報道方面的積累,并在中央農村工作會議召開前對結構調整方面做了大量采訪。該文除獲得本年度的福建省好新聞獎外,還被省委政研室評為年度最佳的5篇文稿之一。 梅曉敏當過《浙江日報》的通訊員、《麗水日報》記者,而作為一名黨刊的專職編輯、記者后,有一個深刻的體會:作為專欄的編輯,編稿時須選好角度在深度上下功夫。 《專題報道》是《福建通訊》在1998年設立并一直延續(xù)到現(xiàn)在的欄目,曾二次獲省期刊優(yōu)秀作品編輯優(yōu)秀欄目獎。怎么樣才能做好有社會影響的專題呢?梅曉敏認為首先是選題;其次是要把握報道時機和分寸;第三是做出專題的深度,從深度上體現(xiàn)高度和可讀性。 2001年6月,梅曉敏策劃了一期“如何破解農民增收難”的專題。這個專題的背景是,自1997年開始,我省農民收入增幅一路下滑,而到2000年和2001年上半年更是降到改革開放以來的最低點。農民增收已成農村工作的重中之重。在做出專題策劃方案前,梅曉敏又花了兩個星期的時間去南平、三明農村調查研究,切實掌握當前農民增收的難點、制約因素及亮點。整個專題共用了15個版面,配置《讓農民腰包盡快鼓起來》《透視農民增收難的癥結》兩篇綜合性的文章,然后專題根據綜述性文章的思路再展開、縱深,抓住影響農民增收的難點同時也是亮點的幾個中心環(huán)節(jié)組織一批典型通訊報道。 扎實推動對外傳播 2009年1月,梅曉敏由《福建通訊》副總編崗位調入福建日報《市場瞭望》雜志社,同年6月任社長、總編輯,《市場瞭望》含子刊《茶道》《海峽兒童》等6本雜志,攤子大、基礎差。2008年雜志社虧損近百萬元,外債300多萬元。梅曉敏到任后,一手抓社會效益,一手抓生存發(fā)展,當年實現(xiàn)了扭虧持平,其后每年均實現(xiàn)了年度盈利。在《市場瞭望》8年多的工作期間,梅曉敏始終把社會效益放在首位。2012年10月,根據我省對外宣傳工作的需要和僑的優(yōu)勢,雜志社又創(chuàng)辦了《閩聲》雜志,并舉辦首屆閩籍僑領峰會,到2017年該雜志已在海外落地發(fā)行55個國家和地區(qū)。為了進一步提升《閩聲》在海外的傳播能力,推動中華優(yōu)秀文化走出去,2013年9月,雜志社整合僑與茶的資源優(yōu)勢,在美國紐約成功舉辦閩茶世界行啟動活動,其后該活動又走進西歐、東南亞,活動得到國務院新聞辦和省有關部門的高度肯定。2016年,閩茶世界行改為閩茶海絲行,列為省政府對外貿易文化交流項目。活動先后走進13個國家,有效地提升了《閩聲》在海外的傳播力、影響力,增進了所到國家對中國、對福建的了解。 |