新華社79歲校對奶奶的白發與黑夜:“老派文字工作者”追求零差錯

|

陳素芬,79歲的新華社退休新聞工作者,從上世紀60年代起,三次駐蒙古國,承擔報道任務,感受“外交風云”。退休后,堅持上夜班幾十年如一日,作為“奶奶級”的“編外校對”,同年輕人一起月出而作、月落而息,為稿件“零差錯”而努力。 2019年冬至,午后的陽光溫暖和煦。 在北京宣武門附近的一間小屋陽臺上,擺著一排大小不一的花盆。盆中綠植郁郁蔥蔥,不見一片枯葉,地上也沒有一點水漬,整潔中透著主人的精心。 已經79歲的陳素芬,剛熬過一個通宵——退休20多年來,她一直為一家中央時政大報做文字校對。每天按報紙編輯排版時間作息,早已成了她晚年生活的常態。 一到晚上,編輯部燈火通明,來自國內外的新聞報道,都匯集到這里篩選、編輯和排版。不管多晚,陳素芬都會等著版面大樣出來。她不喜歡引人注意,云淡風輕得像一個“隱形人”。 白天在家里,她最愛侍弄陽臺上的綠植,澆水施肥。上了一輩子夜班的陳素芬,對陽光有著特別的眷戀。 寒來暑往,報社的編輯記者換了一茬又一茬,她這個“編外校對”一直沒有變。每天夜里十點,是校對員到崗上班的時候,她會攏好滿頭銀絲,穿戴整齊,拎著自己的小布兜,準時坐在校對室。 在陳素芬的世界里,人等稿子正常,稿子等人就不正常了。工作中她極少閑聊,只和編輯溝通稿件中的問題,多余的話不多說一句,直到簽字付印后悄然離去。 報社夜班編輯的工作特點,是“月出而作、月落而息”,熬夜成了這個崗位的“標配”。幾年堅持下來,很多精力充沛的年輕人,都會有熬不動的疲憊感。 前不久,直到一位老記者發問,“校對陳老師快八十歲了,每天跟著大家一起熬,她是怎么堅持下來的?” 年輕的編輯們才突然發現,這個“奶奶級”的“編外校對”,似乎被自己忽視了好多年。“她肯定有什么強大的動力支撐著,不然哪來這么大的精氣神?”大家越想越好奇。

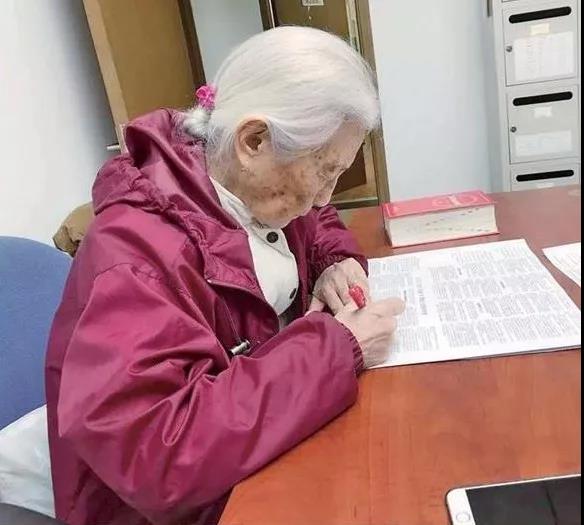

12月27日深夜,陳素芬在夜班校對室校對稿件。記者劉婧宇攝 烏蘭巴托的夜 1941年1月,陳素芬出生在青島,父親是工人,母親靠做手工補貼家用。童年記憶中,家里經常吃了上頓沒下頓,小時候唯一一次吃到蘋果,還是生病發高燒時。 “苦命的孩子”,她這樣形容自己。每當鄰居給小素芬一點好吃的,她都會開心地帶回家,絕不會吃獨食。 解放后,因工人家庭的良好出身,陳素芬有了上中專的機會。 1960年,從護士學校畢業后,她被分配到山東省千佛山高干療養院。每月能掙30多元,工資除了吃飯,全部補貼家用。除此之外,還在療養院后山上開辟一小塊空地,種蘿卜曬成干,也寄回家里。那一年,她19歲。 1961年,一紙調令徹底改變了她的人生軌跡——組織上經過層層篩選,決定派她去蒙古國的中蒙友誼醫院當護士。 “政治上必須絕對可靠!”半個多世紀后,陳素芬回憶此事,仍十分自豪于這份信任。 于是,她沒有多想,就和幾個同樣懵懵懂懂的小姐妹一起,登上了北上烏蘭巴托的列車。經過兩天的顛簸,終于踏上了這個陌生的國度。 當年,中國對蒙古國有很多援助項目,中蒙友誼醫院是專為我國援蒙工人設立的。陳素芬被分配到急診室工作,經常值班到大半夜時,有受傷工人被送來救治。偶爾,還會有幾個醉漢闖進來。 由于剛來時就被提醒“獨自外出很危險”,陳素芬她們幾乎不出醫院大門。中蒙友誼醫院外有一條幾十米長的小路,直通中國駐蒙大使館。身處異國他鄉,小伙伴們在這兩個地方,才能有“家”的安全感。 當時使館人手緊缺,每逢舉辦活動,就向一墻之隔的醫院“借人”。陳素芬她們手腳麻利,經常被派過來幫忙。在這里,她遇到了烏蘭巴托分社的翻譯巴塔爾倉,他精通蒙語、漢語,年紀輕輕就已經是黨員。 當時的國際環境,巴塔爾倉也是“政治上必須絕對可靠”,才會被派來工作。 年輕陽光的陳素芬不但人很熱心,還是交誼舞高手;大個子巴塔爾倉身高一米八三,平時話很少,用介紹人的話形容,是一個“很老實的小伙”,在護士長的撮合下,倆人漸漸走到了一起。 回國前,他們在大使館舉辦了婚禮。當時的駐蒙大使成了證婚人。在使館的大禮堂里,桌上擺幾盤糖果,雖沒有父母的參加,這對新人也收獲了滿滿的祝福。 陳素芬至今仍記得,她扯了一塊布,自己手縫了一件紫紅色小棉襖,還托人從國內買了一雙半高跟皮鞋;巴塔爾倉是外交人員,有幾套像樣的工作服,就這樣湊齊了新郎新娘裝。

陳素芬(右四)在中蒙友誼醫院。記者劉婧宇翻拍 “桶裝”稿子長蛇陣 1963年,陳素芬從蒙古國回來,進入了新華通訊社秘書處中文發稿組。生活環境好了一些,吃苦耐勞的習慣還一直保持著。她記得當時單位食堂,一份紅燒帶魚兩毛錢。單位發的飯費是足夠的,她卻一直舍不得點這昂貴的菜。 最初,她被分配到校對崗,白班、小夜、大夜三班倒。 這是一個容不得任何差錯的崗位。由于技術落后,當時通訊社的新聞編輯發稿流程,現在年輕人根本無法想象:發稿需要細長的紙條,有的寫著字,有的打著孔,大家分工協作。 陳素芬每天的工作,從模寫開始:把稿子抄在一指寬的長紙條上。為了方便,每人都有一個帶坡度的小木板,中間有一道用金屬貼片鑲嵌的一指寬凹槽,紙條就嵌在槽內,寫一截,向上拉一截。 往往一篇稿子,要分好幾頁。每頁都標上號,每個號對應一個人,大家寫完手頭的,都會主動去拿下一頁。等稿件謄寫完,所有的紙條就按編號順序,首尾相連地粘在一起。然后放在一個鐵皮桶里,交付下一個程序。 60年代,經常會有超長篇幅的重要稿件要播發。無論多晚,只要有稿件要處理,陳素芬和同事們一樣,都能打起十二分的精神。 在發稿組辦公室的地上,總是放好多個鐵皮桶,里面細長的“稿子”連在一起,擺著長蛇陣,成為辦公室一“景”。 這只是最初的程序,接下來,會有人對照原稿逐字逐句校對,不能有任何差錯。校對員每人腳邊一個鐵皮桶,一邊看原稿,一邊扯著細長的紙條。 形似的漢字很多,多一點、少一劃意思大相徑庭。每當發現有差錯的地方,校對員就把錯的字撕掉,粘上正確的字。 剛開始,陳素芬也出錯,每次被叫去改錯字,都覺得很窘,心中懊惱“怎么又錯了”。 下次,她就會格外細致,爭取不被老同志“點名”。慢慢地業務水平不斷提高,錯誤由少到無,她也可以去校別人謄寫的稿件了。 經過幾輪校對確認無誤后,這紙條才按中央和省級,分發到兩臺機器,把開頭塞進去,機器“嘩啦啦”一轉,這條稿件才算傳送完成。 從不相信別人,到不相信自己,校對工作需要的正是這樣一種較真精神。 她說:“我們就像一顆顆永不生銹的螺絲釘,擰到哪個地方,就干好哪份工作,哪怕沒有值班,也是隨叫隨到。” 當年為了提高發稿效率,前輩們也折騰出一些土辦法。比如將報刊樓的角落上下打通,做一個“大炮筒”,每天10層的報房就將稿件分裝好,扔進這個筒。每層都有值班人員,每當聽見“咚”的一聲,就知道來稿了。 樓層之間,為了實現“稿件多跑路,人員少動腿”,也在地板上鑿一個洞,上下層之間安裝好傳送帶,將需要處理的稿件標記好,夾在傳送帶上,一拉就去了樓下。樓下的編輯看到稿件,馬上對修改部分做出回應,再把稿子夾好傳上來。 現在,新華社報刊樓還是過去的報刊樓,地板上的稿件通道,早就被填掉了。人們在電腦前鼠標一點,稿子就能與世界相連,融入新華社遍布全球的新聞信息采編網絡。 或許在這樓里,陳素芬最能深刻體會到,這幾十年間,科技進步帶來的便捷。

陳素芬和丈夫參加那達慕大會。受訪者供圖 刻在記憶深處的電碼 陳素芬家電視柜上,擺著她和丈夫巴塔爾倉在大草原上的合影。 草原上風很大,她的頭發略顯凌亂,遠沒有那幾張穿著旗袍參加宴會的照片精致。1979年,她和巴塔爾倉第二次去蒙古國。兒子就留在國內,由姥姥姥爺看管。 在新華社烏蘭巴托分社,丈夫是首席記者。她除了收稿、譯電、發稿等,還承擔起所有一切雜務。

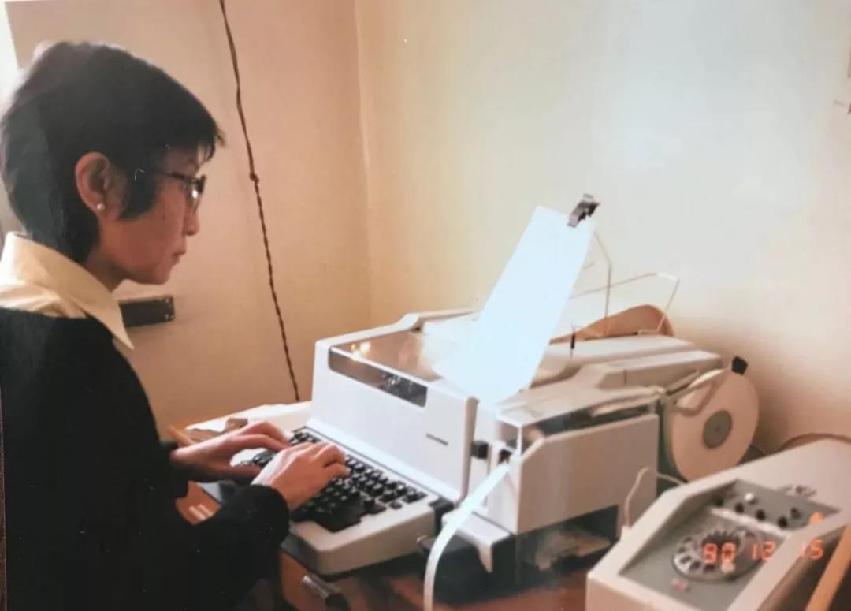

陳素芬在烏蘭巴托分社發稿。記者劉婧宇翻拍 “這是組織上交待的任務,做就是了。”辛不辛苦、適不適應,這些事兒,好像從來不在她的考慮范圍內。 唯一一點,就是蒙古國蔬菜很少,好在每周都有從北京到烏蘭巴托的列車,“列車員都心腸特別好,知道我們在這邊不容易,就經常幫著從北京買點蔬菜過來,大白菜、蘿卜之類的,帶一次夠吃幾天的。”幾十年后,對于遠在異國他鄉時,同胞之間的點滴互助,她依然心懷感激。 陳素芬有本珍藏到現在的小冊子,只有巴掌大,綠色封面,定價0.25元。記者隨便打開一頁,都是很密的小方格,一個方格一個字,對應著4位的編碼和三個大寫字母,再沒有多余的信息,還有不少“掯”“徛”等生僻字。 這是1974年,當時的郵電部編寫出版的《標準電碼本》,陳素芬不知道翻爛了多少本,這是她保留至今的最后一本。 當時駐外分社從總社來的稿件都是一串串數字,要發回國內稿件也要逐字譯為電碼,并在紙條上將對應的碼打孔。同樣,也是一份“失之毫厘謬以千里”的工作。 記者以為譯電碼的工作,就像是諜戰電影里經常有的鏡頭:報務員一手翻電碼本,一手寫查出來的字,顯得特別緊張。 陳素芬笑著一口否定:“那怎么來得及?電碼都得背下來,一看碼就知道是什么字,只有偶爾不太確定才去查。”為了保證發稿效率,她這樣要求自己。 “0022 0948 0364 3934 7825”,不做譯電碼工作幾十年了,這一串數字她依然脫口而出,這是“中國共產黨”五個字對應的電碼。 小小的電碼本雖然只有80頁,看起來完全沒有邏輯,不能靠理解去記憶,背起來相當枯燥。記者很詫異地問:“這怎么背得下來?”她笑著說:“可能當時年輕吧,記憶力還可以,就這么死記硬背了。”

電碼本內頁。記者劉婧宇攝 這種一絲不茍的認真,滲透到陳素芬做的每一件事中。記得有段時間,駐蒙大使館缺一個出納,叫她去幫忙管賬。有一次,對賬時差了幾塊錢,怎么也對不上,她飯都顧不上吃,就翻來覆去折騰了快一天,才在一個筆記本里找到這幾塊錢。 就連這樣一個幫忙的分外事,她都不允許出錯。陳素芬說,覺得自己“死心眼”。 遠在北京的兒子,卻得不到這么多關注。單位的電話不能用來傳私事兒,孩子的姥姥姥爺又不識字,陳素芬只能將囑托錄成磁帶,拜托回國的同事帶回去,再隔幾個月,收到另一盤“回信”。

陳素芬(右)同蒙古國領導人交談。記者劉婧宇翻拍 一次痛心的“失誤” 陳素芬與編輯打交道,一般都是有事說事,很少談及自己的心情。跟記者談到丈夫巴塔爾倉,她用了簡短兩個字:傷心。 “剛退休沒幾天,老巴就走了。”陳素芬習慣叫丈夫“老巴”,她倚在單人沙發上,喃喃地說。 當年護士長介紹二人認識時,老巴的黨員身份,給這個不善言辭的小伙子,增添了一層光環。由于精通蒙語和漢語,中蒙邊界談判時,老巴也是工作組成員。之后,外交部和新華社搶著要他。婚后,陳素芬跟著老巴國內國外來回跑,風里來雨里去都不在話下。 蒙古人喜歡靠酒交朋友,必須喝到一定程度才行。老巴是蒙古族人,在蒙古國采訪到處都得喝酒,這是他工作的一部分。 他們第三次派駐蒙古國,老巴外出采訪幾天,回來說胃不舒服。陳素芬以為是喝酒喝多了——這次近30年前的“失誤”,她到現在仍耿耿于懷。 這個小小的警報,并沒有引起足夠的重視,簡單熬點粥緩了過去。就這樣沒有檢查、沒有治療,在蒙古國待了四年。 1996年,結束駐外回國兩年后,老巴突然吐血,這才去醫院檢查,確診為肝硬化,已經有了腹水。擔心自己一休息就徹底成了病號,老巴一直沒有停止工作。 1998年,剛退休沒幾天的老巴,一天大清早突然吐血。 陳素芬來不及向單位請假,趕緊扶丈夫去醫院。他們好不容易才攔到一輛愿意搭載病人的出租車。她手里還不忘拿個塑料袋,擔心吐出來的血把人家的車弄臟。等到了醫院,接血的塑料袋都快滿了。 老巴連句遺言都來不及留,下午就走了。 醫院要做肝病研究,希望家屬同意解剖老巴的遺體。在中國人的傳統觀念中,這樣的要求很難被接受。 陳素芬希望老巴的病例能引人警醒,避免有人犯和自己同樣的錯。在和兒子商量后,她鄭重地在同意書上簽了字,并寫下這句話:“這是巴塔爾倉最后為肝病研究做出的貢獻,希望能造福后人。” 整整一天,陳素芬沒有掉一滴眼淚,丈夫倒下了,她得替丈夫撐起來。直到在太平間,手里抱著他的衣服,見到被醫生送回來的老巴,她終于忍不住號啕大哭。 老巴走后,面對眾人的擔心,陳素芬不愿過分悲悲切切,說“不行也得行”。 一起共同生活過的屋子,已經裝修好的三居室外加一居室的大平層,她沒有多考慮就換給了同事,自己住一間裝修簡單的小房子。她說,那位同事比她更需要大的住房,自己一個人小一點就夠了。 她一邊上著班,一邊調整著心情,撕心裂肺的痛慢慢消散,就這樣過了二十多年。 “你走了那么多年,你還在我的身邊;那一天你微笑的臉,如今閉上眼,我還能看見”。《烏蘭巴托的夜》,陳素芬時不時低聲哼唱。 老巴,是她這輩子對的那個人。這個小“失誤”成了她心靈上不能觸碰的傷口。 “隱形人”追求“零差錯” 由于截稿時間不確定,報紙夜班編輯要熬的夜,似乎沒有盡頭。到后半夜,人會抵擋不住困倦,頭暈腦脹、兩眼發花,還得瞅著密密麻麻的蠅頭小字,保證不出錯,這種和生物鐘的直接對抗,一般人真的撐不住。 尤其是后半夜等待發稿時,二三十歲的年輕人都快熬不住了,玩手機、看小說,試著用各種辦法打發這漫漫長夜。而陳素芬一般會閉目養神,時不時在太陽穴擦點清涼油,只要稿子一到手,就開始彎著腰,眼睛湊在離稿紙十公分的地方,一個字一個標點地看。 缺錢嗎?不是。早在二十多年前,兒子就不建議她上班了,“是自己閑不住,總覺得可以做點什么。” 目前,她是國社退休返聘人員中,年齡最大的一位。報社年輕編輯記者都尊稱她“陳老師”。說起陳老師,大家最多的評價,“有她在,放心。” 關于校對工作,有人戲稱,這個崗位是“隱形”的,工作也是“隱形”的——做了很多別人卻不知道,這又是一門“玄學”,似乎不管看多少遍,都會發現有錯誤。所以現在的出版物都有允錯率,并不苛求百分百正確。 在陳素芬眼里,工作質量不能因為年齡而有絲毫折扣。她覺得,校對人員不能給自己“允錯率”。稿子在陳素芬手里,向來是用點校法,即用筆點著字一個一個過。她看過的稿子草樣,都畫滿了紅道道。 她校對的文章有一段王陽明原句的引用,“呼號匍匐,裸跣顛頓,扳懸崖壁而下拯之”,錯將“扳”寫為“板”。古文本就拗口,而且二字差別甚小,編輯和記者都沒有注意到。 陳素芬看到這句,雖未讀過王陽明原文,但有著幾十年的文字功底,她憑語感意識到有問題,經過核查,果然是部首錯了。這類錯誤,大部分的讀者都不會注意,但陳素芬有一種執著,堅持自己手里出來的活,不能有問題。 不僅是這類生僻的錯,很多時候,校對需要做的,是和大腦的淺層意識較勁。 比如,“研表究明,漢字的序順并不定一能影閱響讀”,當你看完這句話,都不一定能發現這里的字全是亂的。因為人眼都是成區域地掃視,大腦會重新組織排列,如果速度夠快,甚至能“一目十行”,只要上下文信息充足,都不影響閱讀。 所以有些人看稿子,能速度很快“順”一遍,然后就得出個“沒啥大問題”的結論。 幾年前,一個部門發稿,錯將一位司空見慣的外國領導人,名字其中兩個字的順序顛倒了,很多人審很多遍都沒有看出來,只有陳素芬發現了這個錯誤,靠的就是她逐字點校。 每當遇到戰役性報道,大家都熬得很晚,迎著第二天的朝陽回家,是常有的事兒。陳素芬也和年輕人一樣,什么時候在最終版樣簽上自己的名,什么時候結束,只要沒有簽,就一直處于待命狀態。 她說:“這不是我一個人的特質,這是我們老一輩新華人的優點,我是向老前輩們學習。” 當年19歲開始的夜班,就這樣上了大半輩子,與各種錯誤較勁,也折騰了一輩子。不圖名,不圖利,更不需要刻意地拔高贊美,她只是單純覺得,“自己應該做點什么”。 記者問“這樣的夜班準備上到什么時候”,她回答:“只要單位需要,我能干得動,就一直干下去。” 夜班結束,冬夜的寒風中,她包裹著厚重的外套,顯得身影越發清瘦,徐徐前行的腳步,仿佛踩著那首《烏蘭巴托的夜》的旋律: 烏蘭巴托的夜,那么靜那么靜; 唱歌的人,不會掉眼淚; ……(新華每日電訊記者 劉婧宇)

|