面對生命 傳遞溫暖故事

|

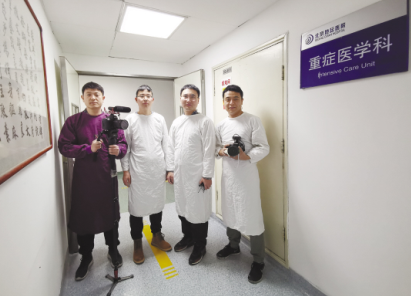

1月29日,郭洪瀧(左二)和北京衛視《生命緣》節目組其他記者在北京地壇醫院重癥監護室外。北京衛視《生命緣》 供圖 2月5日,是我們進駐北京地壇醫院,參與此次采訪拍攝任務的第14天。此時,《生命緣》抗擊新型冠狀病毒特別報道節目已經播出7期,播出總時長達到80分鐘。我們用鏡頭記錄下在這個特殊背景下,醫護人員最真實的救治場景,最真實的醫患情。我們和醫生、護士成了并肩戰斗的戰友,我們和患者成了相互關心的朋友,這是《生命緣》欄目在此刻的擔當,也是《生命緣》精神的傳承。 ——題記 我們第一次穿防護服,用了15分鐘,2小時不停出汗,脫防護服用了20分鐘。 在《生命緣》節目組以往的采訪經歷中,從不曾像這次,需要足夠的勇氣,把自己置身于一個被病毒污染的場景中。大眾需要看到真實的場景,作為記者,我們的鏡頭必須盡可能近距離地觀察拍攝。 第一次進隔離病房,護士就告訴我們,穿防護服過程要求很嚴,但是脫比穿要更加細心和注意,難度更大,步驟更多。因為,稍不注意就會把防護服上的病菌帶出隔離病房,給自己和他人造成感染的風險。我們進入隔離病房后,不但人要全副武裝,設備也要進行嚴格防護。所以,每次進去之前,我們都會用保鮮膜把機器做一個特別完整的包裹,話筒也要經過消毒包裹,同時還要確保正常收音,來保證畫面和聲音的采集。每次在隔離病房拍攝,基本上都會拍到機器電池沒電,或者儲存卡已滿,才會出來。 在持續多天的拍攝中,作為編導之一,我重點記錄了北京大學第一醫院呼吸和危重癥科主任王廣發在地壇醫院感染二科接受治療,以及病愈出院的過程。除此之外,我們還記錄了在北京確診的年齡最小的患者——來自武漢剛9個月大的奇奇,在醫護人員的悉心呵護下病情逐漸好轉的故事。攝像師用鏡頭記錄下了奇奇向醫生阿姨“求抱抱”,在醫生的手臂中露出笑容的溫暖畫面。我們就是希望把這一個個溫暖的故事,通過《生命緣》的講述傳遞給觀眾,消弭人們心中面對疫情的恐懼。 采訪期間,我們的手因為頻繁消毒而變得干裂、粗糙,但誰都顧不上這些。白天在醫院隔離區進行采訪,記錄典型患者的病情變化,晚上就要在隔離宿舍中整理白天拍攝的素材。說不辛苦是不可能的,但看到醫護人員的付出,我們就覺得自己跟他們比,算不上什么。 在進入醫院的第二天,我和攝像師張杰便連續拍攝了10個小時。為了不來回穿脫防護服,我們真的做到了不吃東西,不喝水,不去衛生間,結束后整個人都虛脫了。作為記者,能夠在現場去記錄這一切,為觀眾帶來疫情防控一線的信息,這是我們工作職責所在,這也是《生命緣》欄目組對每一個人最基本的要求。在一線記者拍攝背后,還有30多位后期導演和剪輯,他們同樣在整個春節期間不眠不休,奮戰在播出一線。 面對生命,細節就是溫度。在跟隨醫務工作者拍攝的過程中,《生命緣》記錄下很多觸動人心的細節。節目記錄下醫務人員在接觸過患者后,用手背推動工作臺的細節,一個手勢的轉變就是對安全最大的重視。節目記錄下醫生為小患者購買果泥和餅干,甚至為在酒店中隔離觀察的孩子自費購買玩具的細節,一個職責之外的付出就是對生命最大的關愛。節目還記錄下,北京地壇醫院重癥監護室主任劉景院冒著被感染的風險暴露耳朵給患者聽診的細節,一個在危險面前的本能舉動就是對使命最大的堅守。在這場沒有硝煙的戰爭里,一群白衣天使用生命教會我們,無畏無私,生命至上。(北京衛視《生命緣》欄目記者 郭洪瀧) |