汪曉東:黨報與人民同心同向 黨心與民心同頻共振

|

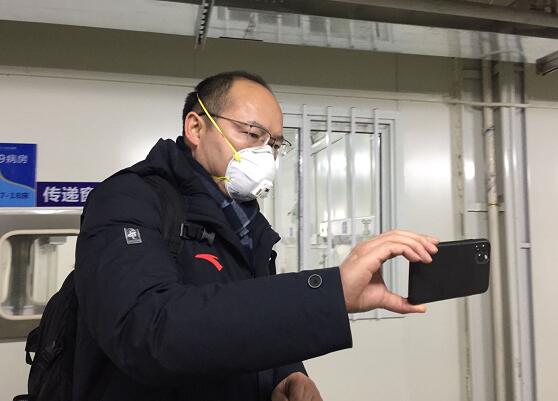

汪曉東在武漢火神山醫院采訪 人民網傳媒頻道:回顧以往參與的各類大事件報道,您覺得人民日報社本次新冠肺炎疫情報道有哪些不同之處? 汪曉東:這些年我確實參加了很多重大報道,包括汶川地震報道。與以往的這些重大報道相比,這次疫情報道一個很大的不同,就是報道的輿論生態和媒體格局完全不一樣了,我們現在是一個全媒體時代,網絡高度發達,其中也包括自媒體。在這樣復雜多元的輿論生態中,主流媒體如何繼續立于主導地位,如何占領輿論的制高點?這是全新的課題,其中的挑戰也不小,對于我們的傳播力、引導力、影響力、公信力都提出了更高要求。比較突出的是,重大公共突發事件發生,很多虛假信息以及一些似是而非的觀點也就隨之而來,人們稱之為“次生災害”。以前互聯網沒有像現在這樣發達的時候,這些“次生災害”危害還沒那么大,范圍也沒那么廣,現在完全不一樣了。因此,主流媒體肩負的職責也就更大了。怎樣強化正面聲音,消解負面輿情,需要我們創新報道的內容、形式、方法、手段,尤其是要高度重視新媒體傳播。而在這次抗疫報道中,我們的新媒體報道也全面發力,推出了很多“刷屏”產品,對于人民群眾關心的熱點問題也及時予以回應,起到了解疑釋惑、激濁揚清的重要作用。很多湖北和武漢的讀者說:“關鍵時刻,還是要看人民日報!” 人民網傳媒頻道:前方報道團隊也有不少年輕的記者,85后、90后能占到多大比例?經此一“疫”,您對這些年輕新聞人有什么新的認識? 汪曉東:這個問題問得很好。習近平總書記在給北京大學援鄂醫療隊全體“90后”黨員的回信指出:“在新冠肺炎疫情防控斗爭中,你們青年人同在一線英勇奮戰的廣大疫情防控人員一道,不畏艱險、沖鋒在前、舍生忘死,彰顯了青春的蓬勃力量,交出了合格答卷。廣大青年用行動證明,新時代的中國青年是好樣的,是堪當大任的!”總書記的話,對抗擊疫情一線的青年人、包括參加報道的年輕記者既是充分肯定,也是巨大鼓舞。 我們的前方報道團隊,也是以年輕同事為主力、充滿活力和戰斗力的團隊,“85后”“90后”占到80%以上,他們在抗擊疫情的戰場上展現了一往無前的力量,從他們身上,看到了人民日報的未來和希望!記得2018年社慶70年的時候,同事們都說“70年黨報正青春”,我從一線的年輕同事身上,再次強烈感受到了這一點。 比如,為了不影響家人,湖北分社所有同志有家不回,全部跟大部隊一起住在酒店。一位年輕的分社記者告訴女兒“出差”了,女兒每天畫一幅畫表達思念和祝福。有一位在其他分社工作、家在武漢的年輕同事告訴我,只能在父母送換洗衣物到酒店時匆匆和他們見一面,平時不敢給他們打電話,因為一拿起電話就會流淚。采寫武昌醫院院長劉智明事跡的年輕同事邊哭邊寫,寫到最后已泣不成聲,中央指導組宣傳組負責同志稱贊“英雄的事跡很感人,采訪英雄的記者也很感人”。為詳細了解重癥監護病房醫生的工作情況,兩位年輕同事在金銀潭醫院ICU通宵采訪,他們說,“明知會感染,我們也要上,看到這些醫生處在高危環境,我們冒這點風險算不上什么”……從這些可愛可敬的年輕同事身上,我也學到了很多。他們為報社增了光添了彩,他們是報社年輕人的榜樣。經此一役,他們付出了很多,也收獲了很多,收獲的是信念更加堅定、胸懷更加寬廣、人生更加厚重。一位前方的年輕同事說,“經過這一仗,我已經不是昨天的我了,不是出征前的我了。”我非常認同這句話。 習近平總書記指出,不斷增強腳力、眼力、腦力、筆力,努力打造一支政治過硬、本領高強、求實創新、能打勝仗的宣傳思想工作隊伍。抗擊疫情的戰場,對于廣大新聞工作者、尤其是年輕記者來說,正是增強“四力”的實戰課堂。 人民網傳媒頻道:您曾多次提到“要與人民共情”,作為新時代的記者,如何才能更好的與人民共情? 汪曉東:對于我們每個人來說,這場疫情既是一場大戰,也是一場大考。對新聞工作者來說,這場大考,考出了政治素質,考出了業務水平,也考出了與人民群眾的感情;考出了傳播力,考出了戰斗力,也考出了與人民群眾的共情力。在抗擊疫情的戰場上,所有人都是戰士,是戰士就要沖鋒,就要救人,新聞工作者也不例外。說到底,就是要始終急群眾之所急,想群眾之所想,始終把人民群眾放在最高位置。 “人民至上,生命至上”,通過參與抗擊疫情的報道,我以及我們所有的同事,對于這句話都有了更深的理解和思考。始終與人民群眾共情,這是黨的新聞工作者一輩子的堅守,對我來說,也是參加抗疫報道最重要的感悟。 有一位戰地攝影記者說過:如果你拍得不夠好,是因為你離得不夠近。借用這句話,如果你寫得不夠好,是因為你離人民不夠近。換言之,如果你要寫得足夠好,就要離人民足夠近。只有這樣,你才能真正與人民共情。 人民網傳媒頻道:經過這次疫情報道,您如何看待記者這個職業? 汪曉東:我想先說說我父親。我到武漢,一開始沒有告訴我父親,他已經80歲了,身體也不好,我不想讓他擔心。當然后來他也還是知道了。有一次跟父親通電話,他說,這樣的事情,你還是應該去,自己注意做好防護。聽了他這話,我眼淚掉了下來。那也是我到了武漢第一次落淚。我父親是一位退休語文教師,不過他對新聞報道很癡迷,他說自己是“土記者”,最大的愛好就是寫新聞,當了五六十年的通訊員,直到現在,還經常寫。他對我選擇記者這個職業影響很大。 在驚心動魄的抗擊疫情戰場上,記者的職責是什么?就是3句話、9個字:強信心、暖人心、聚民心。人民群眾是要通過我們的報道,了解習近平總書記的重要指示和黨中央的決策部署,了解各方面所做的工作和疫情防控的進程,了解抗疫一線工作者的感人故事。人民群眾要從我們的報道中找到“定盤星”和精神力量。總書記提出了“堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策”的總要求,堅定信心是第一位的,而主流媒體在這方面承擔著十分重要的作用。 因此,記者這個職業是崇高的,也是負有重要使命的。經此一役,這份職業的榮譽感和使命感進一步加深了。這也必將成為我們做好工作源源不盡的動力。 |